| Was |

Bild |

Information |

Besucht |

| Aussichtsanlagen - Merkurturm |

|

Der Turm wurde in der Mitte des 19. Jahrhunderts auf dem höchsten Punkt des Merkur errichtet. Seit dem 8. April 1950 dient er dem damaligen SWF (heute SWR) auch als Sendeturm zur Verbreitung von Hörfunkprogrammen im UKW-Bereich und seit 1953 als Standort eines Fernsehsenders. Ende der 1970er-Jahre wurde der Turm grundlegend saniert. In diesem Zusammenhang wurden auch die dort untergebrachten funktechnischen Einrichtungen erweitert. Neben einem unterirdischen Betriebsraum wurde auf der dem Oostal abgewandten Seite ein Stahlbetonanbau errichtet, der mit dem Aussichtsturm eine Einheit bildet. In dieser Erweiterung wurde unter anderen auch ein Besucheraufzug installiert, der zur 23 m hohen Aussichtsplattform führt.[2] Der Anbau, mit dessen Errichtung im Herbst 1980 begonnen wurde und der im Dezember 1982 seiner Bestimmung übergeben wurde, ist eine 23 m hohe Stahlbetonkonstruktion, die auf ihrer Spitze einen 40 m hohen Antennenträger mit Sendeantennen für Hörfunk und ehemals TV trägt und somit eine Gesamthöhe von 63 m besitzt. Am Mast sind auch Richtfunkantennen, unter anderem für SWR-interne Verbindungen, angebracht.

Ort in Google Map anzeigen!

|

15.09.2018: Wir waren sogar auf dem Turm, weil ein Aufzug hochfährt.

|

| Badanlagen - Caracalla-Therme |

|

Die Caracalla-Therme richtet sich als Wellness-Anlage vor allem an Freizeitpublikum, wenn auch die gesundheitlichen Vorzüge eines Aufenthalts im Thermalbad und medizinische Indikationen benannt werden. Aquagymnastik wird angeboten. Kinder unter 7 Jahren dürfen die Therme nicht, von 7 bis 14 Jahren nur in Begleitung Erwachsener betreten.

Sie verfügt auf zwei Etagen über ungefähr 900 m² Wasserfläche in mehreren Thermalwasseraußen- und Innenbecken mit verschiedenen Temperaturgraden. Außerdem gibt es einen Strömungskanal, Sprudelbänke und Massagedüsen in den Thermalbecken, Hot-Whirlpools, Solarien und Fitness-Studios, sowie eine textilfreie Saunalandschaft. Dampfbäder finden sich im „textilen“ und „textilfreien Bereich“. Im Frühjahr 2009 wurde die Therme um einen Wellnessbereich erweitert.

Homepage mit Öffnungszeiten und Eintrittsinformationen.

Ort in Google Map anzeigen!

|

15.09.2018: Wir waren nur in der Vorhalle. Sehr beeindruckende Anlage.

|

| Bergbahnen - Merkurbergbahn |

|

Die Merkurbergbahn, auch Merkurbahn genannt, ist eine meterspurige Standseilbahn, die auf den bei Baden-Baden gelegenen Berg Merkur führt. Sie überwindet auf 1192 Meter Fahrstrecke 370 Höhenmeter. Die Strecke hat eine Steigung von 23 % bis maximal 54 %. Die Talstation befindet sich auf 287 m ü. NHN, die Bergstation liegt auf 657 m ü. NHN, elf Meter unter dem eigentlichen Merkur-Gipfel. Die Fahrzeit beträgt rund fünf Minuten.

Homepage mit Öffnungszeiten und Eintrittsinformationen.

Ort in Google Map anzeigen!

|

15.09.2018: Eine spaßige Sache mit dieser Bahn zu fahren. Die Steigung ist teilweise sehr beachtlich.

|

| Burgen/Schlösser - Neue Schloss |

|

Das Neue Schloss auf dem Florentinerberg war vom späten 15. bis zum Ende des 17. Jahrhunderts Sitz der Markgrafen von Baden bzw. ab 1535 der Markgrafen von Baden-Baden. Es ist als Burganlage aus dem Spätmittelalter mehrfach umgebaut und erweitert worden. Heute befindet sich das denkmalgeschützte Gebäude im Besitz kuwaitischer Investoren, welche derzeit das Schloss zu einem Luxushotel umbauen.

Ort in Google Map anzeigen!

|

Noch nicht besucht!

|

| Burgen/Schlösser - Schloss Hohenbaden |

|

Das Schloss Hohenbaden (bei Gründung Burg Hohenbaden, heute Altes Schloss) in Baden-Baden war im Mittelalter Sitz der Markgrafen von Baden. Sie benannten sich nach dem Schloss, das damit zum Namensgeber des Landes Baden wurde.

Die Burg wurde als erstes Herrschaftszentrum der Markgrafen von Limburg nach der Verlagerung ihrer Herrschaft an den Oberrhein am Westhang des felsigen Bergs Battert über dem damals Baden genannten Ort erbaut. Der Baubeginn der Oberburg, des sogenannten Hermannsbaus, durch Markgraf Hermann II. (1074–1130) wird um das Jahr 1100 angenommen. Ab 1112 nannten sich die Markgrafen von Baden.

Unter Markgraf Bernhard I. von Baden (1372–1431) entstand die gotische Unterburg, die durch Markgraf Jakob I. (1431–1453) zum repräsentativen Zentrum der Markgrafschaft erweitert wurde. Bedeutendster Bauteil ist der Bernhardsbau (um 1400), dessen Säule im Erdgeschoss mit einem von Engeln getragenen Wappen ehemals das mächtige Gewölbe stützte. Zu seiner Glanzzeit hatte das Schloss 100 Räume. Noch im selben Jahrhundert erweiterte Markgraf Christoph I. das 1370 begonnene Neue Schloss in der Stadt Baden und verlegte die Residenz 1479 dorthin. Das Alte Schloss diente danach als Witwensitz, 1599 wurde es durch einen Brand zerstört. Erst nach 1830 wurde die Ruine baulich gesichert. Später wurde es von der Einrichtung Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg betreut.

Das Alte Schloss gehört seit 2017 Wolfgang Scheidtweiler. Von seinem Turm hat man einen guten Rundblick über Baden-Baden und Fernsicht auf die Rheinebene und die Vogesen. Als sehenswert gilt auch der Burghof der Ruine. Die Besichtigung von Burg und Turm ist kostenlos. Im Schloss befindet sich ein Restaurant.

Das Schloss ist ein beliebter Ausgangspunkt für Wanderungen am Battert mit seinen aussichtsreichen, unter Naturschutz stehenden Kletterfelsen und einem Bannwald.

Homepage mit Öffnungszeiten und Eintrittsinformationen.

Ort in Google Map anzeigen!

|

Noch nicht besucht!

|

| Museen - Fabergé Museum |

|

Die Firma Fabergé wurde 1842 von Gustav Fabergé in Sankt Petersburg gegründet und wurde 1872 von dessen Sohn Peter Carl Fabergé weitergeführt, war von 1885 bis 1917 der offizielle Ausstatter des russischen kaiserlichen Hofes. Sie lieferte auch luxuriöse Waren an die russische und europäische Aristokratie. Neben den russischen Zaren waren auch die Königin von England und die königliche Familie von Siam (heute Thailand) Kunden von Fabergé. Nach der Oktoberrevolution wurde die Firma Fabergé geschlossen und ihre exquisiten Werke wurden fast vergessen. Fabergé ist in den 1960er Jahren unter westlichen Sammlern wieder populär geworden. Anfang des 21. Jahrhunderts sind die Preise aufgrund der Nachfrage durch Russen wie Iwanow, die Gefallen an den schönen Kunstwerken des Erbes ihres Landes finden, gestiegen.

Iwanow gab bekannt, dass es rund 17 Mio. Euro gekostet habe, das Museumsgebäude zu kaufen und zu renovieren, inklusive 1 Mio. Euro für das Sicherheitssystem. Er entschied sich für Baden-Baden. Das Städtchen ist „ruhig und schön, in der Mitte von Europa, in der Nähe zu Frankreich und der Schweiz, ein Urlaubsort für die Reichen, und historisch ist es immer der beliebteste Ferienort für die Russen gewesen“, sagt der Kunstsammler.

In der einzigartigen Sammlung des Museums, die momentan über 700 Exponate verfügt, ist das ganze Spektrum von Fabergés Arbeiten vertreten; von den berühmten kaiserlichen Ostereiern der Zarenfamilie bis hin zu während des Ersten Weltkrieges entstandenen Schmuckstücken und qualitätsvollen Gegenständen des täglichen Bedarfs. Die berühmten Fabergé-Eier stellen nur einen kleinen Teil der Sammlung des Museums dar.

Homepage mit Öffnungszeiten und Eintrittsinformationen.

Ort in Google Map anzeigen!

|

Noch nicht besucht!

|

| Museen - Museum Frieder Burda |

|

Damit Frieder Burda seine Kunstsammlung bewahren und der Öffentlichkeit zugänglich machen konnte, gründete er 1998 die „Stiftung Frieder Burda“. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung von Kunst, Kultur und Wissenschaft. Ursprünglich plante er ein Museum für die „Sammlung Frieder Burda“ im südfranzösischen Mougins, dem letzten und langjährigen Wohnsitz von Pablo Picasso, wo auch Burda seinen Zweitwohnsitz hatte. Schlussendlich entschied er sich jedoch für einen Museumsneubau in Baden-Baden, seinem Erstwohnsitz. Die Stiftung kommt seit 2004 auch in vollem Umfang für dessen laufende Kosten auf.

Der amerikanische Architekt Richard Meier hat einen lichten, offenen Bau mit zwei großen Sälen, zwei Kabinetten und einem Souterrain entworfen. Die drei Geschosse werden wie in älteren Museumsbauten Meiers über begehbare Rampen erschlossen. Mit dem um 100 Jahre älteren Bau der Staatlichen Kunsthalle von Hermann Billing, dessen Abfolge kleinerer und größerer Räume bis heute als besonders gelungenes Beispiel wohl proportionierter und funktionaler Museumsarchitektur gilt, ist das Museum durch eine gläserne Brücke verbunden; auch inhaltlich ist die Brücke Programm: Es finden gemeinsame Ausstellungen statt, die sich über beide Museen erstrecken.

Die Sammlung Frieder Burda umfasst aktuell etwa 1.000 Werke der klassischen Moderne und der zeitgenössischen Kunst,[13] darunter Gemälde, Skulpturen, Objekte und Arbeiten auf Papier. Die Schwerpunkte liegen bei: Deutscher Expressionismus, Abstrakter Expressionismus, Deutsche Malerei ab 1960, Picasso, Malerei ab 1990. Bei der Museumseröffnung war die Sammlung zum ersten Mal in ihren wichtigsten Schwerpunkten zu sehen. Rund 150 von damals insgesamt 550 Kunstwerken umfasste die Eröffnungsausstellung im Neubau und der angrenzenden Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden.

Homepage mit Öffnungszeiten und Eintrittsinformationen.

Ort in Google Map anzeigen!

|

Noch nicht besucht!

|

| Museen - Römischen Badruinen |

|

Die Kaiserbäder, die 213–217 n. Ch. im Auftrag des römischen Kaisers Caracalla in luxuriöser Weise ausgebaut wurden, liegen am terrassierten Schlossberg-Südhang unter dem heutigen Marktplatz zwischen Stiftskirche und Altem Dampfbad. Sie wurden 1847 bei Bauarbeiten an der Stiftskirche entdeckt. Zu der prachtvollen Anlage gehörten zwei Becken, die möglicherweise zur Abkühlung des Thermalwassers dienten, zwei Badebecken und ein Heißluftraum. Ihre Form und Ausdehnung wird auf dem Marktplatz durch schwarzes Kopfsteinpflaster verdeutlicht.

Am Fuß des Schlossbergs waren die wesentlich einfacher ausgestatteten Soldatenbäder eingerichtet, die ein Heißbad, ein Warmluftbad, ein Luftschwitzbad und mehrere Schwimmbäder umfassten. Das so genannte Hypokaustensystem der Unterboden- und Wandheizung dieser Bäder wurde zwischen 1846 und 1900 ausgegraben und konserviert. Es ist in einem Museum unterhalb der Friedrichsbadterrasse zwischen Friedrichsbad und Klosterschule vom Heiligen Grab zugänglich und kann durch eine Glasfront von außen eingesehen werden.

Homepage mit Öffnungszeiten und Eintrittsinformationen.

Ort in Google Map anzeigen!

|

15.09.2018: Das war eine herbe Enttäuschung. Sehr klein und überschaubar. Der Audioguide erklärt sehr ausführlich, vieles ist aber nicht nachvollzienbar.

|

| Museen - Stadtmuseum Baden-Baden |

|

Das Stadtmuseum Baden-Baden ist seit Herbst 2004 im so genannten Alleehaus in der Lichtentaler Allee untergebracht. Es präsentiert die Geschichte der Stadt von den römischen Anfängen bis zur Gegenwart.

Schwerpunkte sind die Badekultur und Kuren durch die Jahrhunderte sowie das mondäne Weltbad im 19. Jahrhundert.

Ferner gibt es Spezialsammlungen, wie etwa böhmische Gläser, historisches Spielzeug sowie Münzen und Medaillen. In einem gläsernen Pavillon sind Steindenkmäler und plastische Bildwerke von der Römer- bis zur Neuzeit zu sehen, darunter die spätgotischen Portalfiguren der Stiftskirche.

Homepage mit Öffnungszeiten und Eintrittsinformationen.

Ort in Google Map anzeigen!

|

Noch nicht besucht!

|

| Profanbauten - Festspielhaus |

|

Das Festspielhaus Baden-Baden ist ein Opern- und Konzerthaus. Mit 2500 Zuschauerplätzen gilt es als Deutschlands größtes derartiges Haus. Das 1998 eröffnete Festspielhaus verfügt über kein eigenes Ensemble. Der Spielbetrieb mit Opern-, Konzert- und Ballettaufführungen international renommierter Künstler und Ensembles wird durch eine private Stiftung finanziert. Neben jährlich vier Festspielphasen und zusätzlichen Einzelveranstaltungen aus Klassik, gehobenem Entertainment und Jazz finden hier auch Konzerte des New Pop Festivals statt.

Homepage mit Öffnungszeiten und Eintrittsinformationen.

Ort in Google Map anzeigen!

|

Noch nicht besucht!

|

| Profanbauten - Kurhaus |

|

Das Kurhaus Baden-Baden wurde im 19. Jahrhundert vom Karlsruher Baumeister Friedrich Weinbrenner im klassizistischen Stil entworfen und an der Stelle des 1766 erbauten Promenadenhauses errichtet. Es beherbergt das Casino, Veranstaltungsräume und Gastronomie.

Homepage mit Öffnungszeiten und Eintrittsinformationen.

Ort in Google Map anzeigen!

|

14.09.2018: Ein imposantes Gebäude, innen aber sehr dunkel.

|

| Profanbauten - Trinkhalle |

|

Die Trinkhalle Baden-Baden ist eine Trinkhalle, die nach den Plänen Heinrich Hübschs, eines Schülers Friedrich Weinbrenners, 1839–1842 im Baden-Badener Kurgarten rechterhand des Kurhauses erbaut wurde. 16 korinthische Säulen stützen die 90 Meter lange, offene Wandelhalle, in welcher die Gäste 14 Wandbilder betrachten können. Die Bilder sind von Jakob Götzenberger, einem Zeitgenossen Moritz von Schwinds, gestaltet worden. Sie stellen Szenen aus Mythen und Sagen der Region dar und halten somit auch Ausflugsziele in der näheren Umgebung fest. Der angeschlossene Brunnenraum beherbergte bis 2018 eine Tourist-Information und einen Ticket-Service mit bundesweitem Verkauf.

Homepage mit Öffnungszeiten und Eintrittsinformationen.

Ort in Google Map anzeigen!

|

14.09.2018: Die Trinkhalle war für uns eine herbe Enttäuschung. Eine Quelle in der Mitte und keine Becher für eine Kostprobe des Wassers. Ansonsten eher schmucklos.

|

| Profanbauten - Villa Hamilton |

|

Das Gebäude wurde von dem wohlhabenden Landarzt Aloys Mayer in Auftrag gegeben, der es an vornehme Kurgäste vermietete. Im Jahr 1824 erwarb Großherzog Leopold die Villa, der häufig während der Sommermonate in Baden-Baden zu Gast war. Im Jahr 1843 wurde das Haus Großherzogin Stéphanie als Witwensitz überlassen. Sie war die Gattin von Erbprinz Karl von Baden. Nach ihrem Tode ging das Gebäude in die Hände ihrer Tochter Marie Amalie und deren Mann William Hamilton, 11. Herzog von Hamilton über, nach dem die Villa Hamilton ihren heutigen Namen erhielt.

Ab dem Jahre 1900 gehörte das Gebäude der Stadt Baden-Baden. In den Jahren darauf wurde es unterschiedlich genutzt. Es diente u. a. als Theater, Büttenquellen-Emanatorium und Lesesaal. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es zur Sparkassenfiliale umgebaut und dabei im Inneren stark verändert. Heute gehört das Palais Hamilton der Sparkasse Baden-Baden Gaggenau und dient ihr als Hauptstelle.

Ort in Google Map anzeigen!

|

Noch nicht besucht!

|

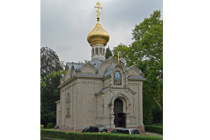

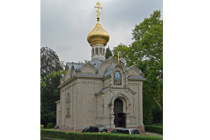

| Sakralbauten - Russische Kirche |

|

Die Russische Kirche zur Verklärung des Herrn ist eine russisch-orthodoxe Kirche.

Damit die russische Kolonie in Baden-Baden ihre Gottesdienste nicht mehr in Privaträumen abhalten musste, begannen um 1855 russische Adelige Spenden für die Kirche zu sammeln. 1880 setzte die Großherzogin Maria Maximilianowna (eine geborene Fürstin Romanowski-Leuchtenberg und Enkelin des Zaren Nikolaus I.) diese Bestrebungen fort. Die Stadt schenkte der russischen Gemeinde ein Grundstück und ließ 1881/82 die Kirche nach den Plänen des Sankt Petersburger Architekten Iwan Strom im nordrussischen Stil bauen. Am 28. Oktober 1882 wurde der auf dem Grundriss eines griechischen Kreuzes errichtete dreischiffige Sandsteinbau im Beisein einer Vielzahl geistlicher und weltlicher Würdenträger feierlich eingeweiht.

Das Mosaik über dem Portal und der prächtig ausgestattete Innenraum stammen vom russischen „Malerfürsten“ Grigor Gagarin.

Unter dem Altarraum befindet sich in einer Krypta der Sarkophag von Maria Maximilianowna. Sie wurde in Baden-Baden nach ihrer Hochzeit mit Prinz Wilhelm von Baden nur „Prinzessin Wilhelm“ genannt. Auch eine weitere Förderin der Kirche liegt dort begraben, die Fürstin Tatjana Gagarin.

Nach langem Streit um die Besitzrechte an der Kirche gehört sie heute der Russisch-orthodoxen Kirche im Ausland, die regelmäßig ihre Gottesdienste für alle Glaubensangehörigen Nordbadens hier abhält.

Ort in Google Map anzeigen!

|

15.09.2018: Eine sehr kleine Kirche. Sehr düster und völlig überladen mit Ikonen und sonstigen Ausstattungsgegenständen.

|

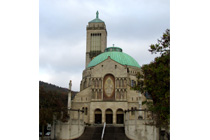

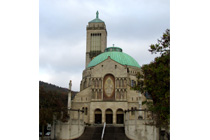

| Sakralbauten - St. Bernhard |

|

1907 erteilte das Bauamt der Erzdiözese Freiburg dem Baurat Johannes Schroth den Auftrag, die Kirche samt Vorplatz und Pfarrhaus zu entwerfen. Die Kirche sollte ursprünglich im Stil der Neuromanik errichtet werden. Die Entwürfe des Architekten stießen beim bischöflichen Ordinariat auf Kritik, da die Pläne Jugendstilelemente aufwiesen, welche der Architekt mit dem Hinweis verteidigte, er wolle damit zeigen, dass die katholische Kirche mit der Zeit gehe. Nach zähem Ringen mit der Kirchenbaubehörde und den Wünschen des Baden-Badener Gesamtstiftungsrats konnte Schroth erreichen, dass sein Vorschlag einer Kirche mit byzantinisch-frühchristlich wirkender Architektur zur Ausführung gelangte. Am 29. Juni 1911, dem Patroziniumsfest der Kirche, wurde der Grundstein gelegt. Im Dezember 1912 war der Rohbau vollendet. Am 10. Mai 1914 weihte der Freiburger Erzbischof Thomas Nörber die fertig gestellte Kirche. Der Hochaltar wurde hierbei zu Ehren des Herzens Jesu und des sel. Bernhard von Baden geweiht.

Die Bernharduskirche vereint verschiedene Bautraditionen früherer Zeit und verbindet sie mit modernen Elementen des Jugendstils. Frühchristlichen Elemente der Ostkirche und Westkirche sowie des frühen Mittelalters sind an der Architektur ablesbar. Als Vorbilder sind römische Basiliken und die Hagia Sophia in Konstantinopel zu nennen oder die mittelalterliche Pfalzkapelle zu Aachen. Die Kirche ist als monumentaler Kuppelbau mit freistehendem Glockenturm konzipiert und besteht aus hellem Sandstein aus dem Murgtal. Der zentralen Rotunde sind nur ein kurzes Langhaus mit repräsentativer Portalfassade im Südwesten sowie ein zweijochiger Chor mit niedriger Halbrundapsis im Nordosten angefügt.

Die Westfassade beeindruckt durch ein Christusbild aus Glasmosaik, an dessen rechter und linker Seite jeweils sechs Apostel abgebildet sind. Dieses erst 1950 fertiggestellte Glasmosaik schuf Gertrud Leonhard. Die Inschrift Ich bin der Anfang und das Ende verweist auch auf das Jüngste Gericht, in dem die Menschen für ihre Taten Rechenschaft ablegen müssen. Der Entscheid für diese Gestaltung nach dem Zweiten Weltkrieg spiegelt die Erfahrungen und Eindrücke der Zeit.

Ort in Google Map anzeigen!

|

Noch nicht besucht!

|

| Sakralbauten - Stiftskirche |

|

Die im romanischen Stil erbaute Basilika liegt direkt am Florentinerberg in der Altstadt von Baden-Baden. In ihr fanden 14 Markgrafen der Markgrafschaft Baden ihre letzte Ruhestätte. Die Kirche wurde das erste Mal im 15. Jahrhundert in den damals üblichen spätgotischen Stil umgestaltet. Ihre heutige Turmspitze erhielt sie im 18. Jahrhundert. Gleichzeitig wurde der Innenraum barockisiert. Das heutige Aussehen schließlich, hat die Kirche einer im Jahr 1867 vorgenommenen Regotisierung zu verdanken.

Die Kirche ist den heiligen Aposteln Peter und Paul geweiht. Die spätgotischen Figuren der Kirchenpatrone flankieren das Hauptportal. Der Kirchturm ist in seinen vier Untergeschossen noch romanischen Ursprungs. Die achteckige Glockenstube darüber ist gotisch ausgeführt und die dreifache Haube wurde 1751 aufgesetzt. Das Kircheninnere birgt neben den bereits erwähnten Grablegen der Markgrafen, die sich im Chor befinden, noch ein bekanntes spätgotisches Sakramentshaus und ein Kruzifix von Nikolaus Gerhaert von Leyden aus dem Jahre 1467.

Eine besondere Stellung unter den Gräbern der Markgrafen nimmt das aufwendig gestaltete Epitaph des Markgrafen Ludwig Wilhelm von Baden ein. Die Figur Ludwig Wilhelms ist umgeben von Figuren, die Weisheit, Tapferkeit und Gerechtigkeit symbolisieren.

Im Scheitelpunkt des Chores steht seit 1967 anstelle des Hochaltares das monumentale Steinkreuz des Nikolaus Gerhaert von Leyden aus dem Jahre 1467. Im Steinsockel ist das Wappen Ulrich des Scherers, Baders und Chirurgen eingemeißelt – vermutlich der Auftraggeber des Kreuzes. Bis 1967 stand es auf dem ehemaligen Friedhof der heute altkatholischen Spitalkirche. Das Kreuz ist inklusive des Sockels 6,47 m hoch und aus einem einzigen Kalkstein gefertigt.

Homepage mit Öffnungszeiten und Eintrittsinformationen.

Ort in Google Map anzeigen!

|

14.09.2018 Eine sehr düstere Kirche.

|

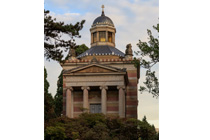

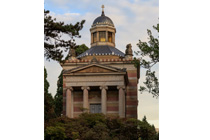

| Sakralbauten - Stourdza-Kapelle |

|

Die rumänisch-orthodoxe Kapelle Heiliger Erzengel Michael, bekannt als Stourdza-Kapelle, wurde zwischen 1863 und 1866 im neuklassizistischen Stil nach Plänen der Architekten Leo von Klenze und Georg von Dollmann erbaut.

Ihr Gründer, Fürst Michael Stourdza, war Herrscher in Moldau von 1834 bis 1848. Nach der Revolution von 1848 verließ er Thron und Heimat und reiste nach Paris, wo er sich, nach einem kurzen Aufenthalt in Wien, im Jahre 1849 niederließ. Da sie den russischen Fürstenfamilien nahestanden, hielt sich die Familie des ehemaligen moldauischen Fürsten im Sommer bevorzugt in Baden-Baden in Deutschland auf, wo sie ein Schloss im Zentrum des Ortes besaßen.

Am 30. Juni 1863 starb unerwartet Stourdzas Sohn (aus zweiter Ehe), Prinz Michael siebzehnjährig in Paris, wo er das Gymnasium Napoleon Bonaparte besuchte. Zu seiner Erinnerung und als Familienruhestätte ließen die Eltern die Grabkapelle unter Heranziehung renommierter Künstler errichten.

In der Gruft unter dem Altarraum sind Fürst Michael Stourdza († 1884), seine zweite Ehefrau Smaragda († 1885) und ihre Kinder Prinzessin Maria († 1905) und Prinz Michael († 1863) beigesetzt. In der Mitte der Kirche, auf der rechten Seite, befindet sich ein Grabdenkmal, das den jungen Michael beim Studium in Paris darstellt. Diese Skulptur wurde von dem italienischen Bildhauer Rinaldo Rinaldi aus Carrara-Marmor hergestellt. Gegenüber befindet sich das Denkmal, ausgeführt von dem Franzosen Thomas Gabriel, das die schmerzerfüllten Eltern darstellt.

Ort in Google Map anzeigen!

|

15.09.2018: Das Gebäude ist z. Zt. eingerüstet. Eine Besichtigung ist nur nach telefonischer Vreinbarung möglich. Sonntags gibt es einen griechischen Gottesdienst.

|

| Wasserspiele - Das Paradies |

|

Das Paradies ist eine Wasserkunstanlage, die am Annaberg einen Höhenunterschied von 40 Metern überwindet.

Beginnend mit einer Brunnengrotte mit Säulenarkaden, an der Markgrafenstraße gelegen, erstreckt sich die Gartenanlage im Villenviertel Friedrichshöhe talwärts über die Zeppelinstraße und die Prinz-Weimar-Straße hinweg bis zur Bernhardstraße. Dabei wird ein Höhenunterschied von 40 Metern überwunden. Das Paradies bietet an seinem oberen Ende einen Blick auf die Altstadt mit dem Turm der Stiftskirche, das Neue Schloss und den gegenüberliegenden Friesenberg.

Von der Grotte an der Friedrichshöhe aus fällt das Wasser über mehrere Kaskaden in ein großes halbrundes Becken an der Zeppelinstraße. Die zentrale Wassertreppe ist flankiert von symmetrisch angeordneten Villen. Im Mittelpunkt der Anlage befindet sich eine Steintafel, auf der Conrad Ferdinand Meyers Gedicht Der römische Brunnen nachzulesen ist. Der letzte Abschnitt besteht aus einer großzügigen Treppenanlage, deren Abschluss ein weiteres halbrundes Brunnenbecken an der Bernhardstraße bildet.

In den 1950er- und 1960er-Jahren verfiel das Paradies zunehmend, für kurze Zeit erwog die Stadt sogar den Abriss des Kleinods. Im Zuge der 1981 in Baden-Baden ausgerichteten Landesgartenschau erwachte die Wasserkunstanlage aus ihrem Dornröschenschlaf und wurde weitgehend wiederhergerichtet. Im Jahre 2008 wurde zudem die baufällige Grotte aufwendig saniert.

Ort in Google Map anzeigen!

|

15.09.2018: Ich hätte vermutet, dass das Wasser den gesamten Höhenunterschied überwindet. Es ist aber nur ca. 1/3.

|