| Was |

Bild |

Information |

Besucht |

| Brücken - Hohenzollernbrücke |

|

Die Hohenzollernbrücke ist eine Brücke über den Rhein in Köln in Höhe von Stromkilometer 688,5. Das von 1907 bis 1911 errichtete ursprüngliche Bauwerk bestand aus zwei Eisenbahn- und einer Straßenbrücke. Nach 1945 erfolgte der Wiederaufbau nur noch für zwei Eisenbahnbrücken, die später um eine dritte ergänzt wurden. Als Ersatz für die entfallene Straßenbrücke wurden die äußeren Eisenbahnbrücken um Geh- und Radwege ergänzt.

Bei der Hohenzollernbrücke und dem benachbarten Hauptbahnhof handelt es sich um einen der wichtigsten Knotenpunkte im deutschen und europäischen Eisenbahnnetz. Das Bauwerk gehört als fester Bestandteil zum Stadtbild von Köln und dem Kölner Dom.

Mit 1220 Zugfahrten pro Tag ist sie die meistbefahrene Eisenbahnbrücke Deutschlands. Das Bauwerk gilt, zusammen mit dem Kölner Hauptbahnhof, als zentraler Engpass im Schienenverkehr in der Region Köln.

Auf der Brücke breitete sich seit Spätsommer 2008 der aus Italien stammende Brauch der Liebesschlösser aus. Die in diesem Zusammenhang gelegentlich auftauchende Frage nach Gewicht und Anzahl der Schlösser wurde unterschiedlich beantwortet, Schätzungen sollen sich zwischen zwei (April 2011) und 15 Tonnen (September 2011) bewegen, bei einer Anzahl von angeblich 40.000 Schlössern. Die Bahn sah bei beiden Gewichtsangaben keine Gefahr für die Brückenstatik.

Homepage mit Öffnungszeiten und Eintrittsinformationen.

Ort in Google Map anzeigen!

|

11.03.2019: Ein gigantisches Stahlmonster

|

| Brücken - Severinsbrücke |

|

Die 1959 eröffnete Severinsbrücke war der erste vollständige Brückenneubau in Köln nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Schrägseilbrücke verbindet das Severinsviertel über den Rhein und den Rheinauhafen mit dem rechtsrheinischen Stadtteil Köln-Deutz sowie den innerstädtischen Autoverkehr mit den rechtsrheinischen Ringstraßen (zuerst Gotenring) und Fernverkehrsstraßen, vor allem der B 55 und der A 59. Den Stadtbahnlinien 3 und 4 steht ein besonderer Bahnkörper mit den beiderseitigen Haltestellen Severinstraße und Suevenstraße zur Verfügung.

Die Severinsbrücke ist eine seilverspannte Balkenbrücke mit 691 Metern Länge und 29,50 Metern Breite. Die größte Stützweite ist 302 m lang. Der Pylon ragt 77,2 m über das Brückenfundament hinaus. Insgesamt wurden 8.300 Tonnen Stahl verbaut. Die Baukosten betrugen 25,3 Millionen D-Mark. Bei ihrer Eröffnung war sie die Schrägseilbrücke mit der längsten Hauptspannweite der Welt und die erste mit einem A-förmigen Pylon. Einen ähnlichen weist die 1979 fertiggestellte Oktober-Brücke, im russischen Tscherepowez die Scheksna quert, auf, deren Konstruktion an die der Severinsbrücke erinnert.

Das Bauwerk erhielt 1967, nicht zuletzt seiner innovativen Konstruktion wegen, den Kölner Architekturpreis.

Ort in Google Map anzeigen!

|

Noch nicht besucht!

|

| Museen - Agfa Foto-Historama |

|

Das Agfa Foto-Historama ist eine fotografische Sammlung. Zusammen mit anderen stellt sie die „Sammlung Fotografie“ des Museum Ludwig dar. Neben annähernd 20.000 Kameras und anderen technischen Geräten umfasst sie eine Bibliothek mit über 3.000 Bildbänden und historischen Dokumenten zur Geschichte der Fotografie.

Den Grundstock des Museums bildet die Sammlung von Erich Stenger, der sich bereits als Jugendlicher mit der Fotografiegeschichte beschäftigte. Schon während seines Chemiestudiums in München und Kiel begann er mit dem Aufbau seiner Sammlung. Ab 1905 war er als Assistent an der Technischen Hochschule Charlottenburg (heute TU Berlin) tätig, zunächst als Assistent und ab 1934 als Professor für Fotografie am Institut für angewandte Fotochemie. In den dreißiger Jahren entwickelte sich die Sammlung zur damals größten fotohistorischen Privatsammlung der Welt. Er emeritierte 1945. Die Sammlung hatte er schon im Krieg nach Franken ausgelagert.

1955 wurde Stengers Sammlung von der Firma Agfa-Gevaert AG übernommen, die sie dann in der Folge systematisch weiter ausbaute. 1969 und 1971 kamen 300 von Hugo Erfurth aufgenommene Porträts sowie 1000 Kameras aus Hanns J. Wendels privatem Fotomuseum Düsseldorf hinzu. Vervollständigt wurde dies durch 20.000 Geräte aus dem Archiv des Agfa-Kamerawerks München.

Nach jahrelanger provisorischer Unterbringung wurde die Sammlung 1974 in Leverkusen unter ihrem heutigen Namen erstmals öffentlich ausgestellt. Im Jahr 1985 ging sie als Dauerleihgabe an die Stadt Köln.

Homepage mit Öffnungszeiten und Eintrittsinformationen.

Ort in Google Map anzeigen!

|

Noch nicht besucht!

|

| Museen - Kölnisches Stadtmuseum |

|

Das Kölnische Stadtmuseum ist ein Museum der Stadt Köln. Sein Sammlungsschwerpunkt ist die Kölner Stadtgeschichte. Es verfügt über rund 300.000 Objekte, von denen durchschnittlich rund 5000 ausgestellt werden. Jährlich kommen zwischen 600 und 1000 weitere hinzu. Das Museum ist nach Aussage seines ehemaligen Direktors Werner Schäfke zwar nicht das wichtigste Museum in Köln, aber das wichtigste für Köln.

Eröffnet wurde das Museum am 14. August 1888. Es befand sich zunächst in der Hahnentorburg und der Eigelsteintorburg. Ab 1927 wurde die Sammlung zunächst auf der rechten Rheinseite in der ehemaligen Kaserne der Deutzer Kürassiere untergebracht. Ab 1958 wurden die umfangreichen Sammlungsbestände zur Kölner Stadtgeschichte im Zeughaus ausgestellt (vormals seit 1919 das Finanzamt). Das Zeughaus selbst wurde 1594–1606 im Stil der Renaissance errichtet und ist der älteste große Backsteinbau der Stadt. Mit seinem prachtvollen Portal wurde es in einem Zeitraum von 12 Jahren zwischen 1594 und 1606 erbaut. Das Zeughaus hieß früher Blidenhaus, weil dort die Stadtartillerie, die Bliden (=Wurfgeschossmaschinen), untergebracht waren. Es wurde erstmals 1348 urkundlich erwähnt und wie das Rathaus mit einer Langseite auf der römischen Stadtmauer errichtet. Die Kölner Patrizierwitwe Agnes von Lyskirchen stiftete 1348 eine Kreuzkapelle für den Bereich des Zeughauses. Die preußische Wagenhalle des Zeughauses wurde nach dem Zweiten Weltkrieg nicht wieder aufgebaut. Das Stifterehepaar hat die geplante Schenkung des Erweiterungsbaues am 9. September 2009 zurückgezogen. Nun wird das Gelände vorerst weiterhin als Parkplatz für den Regierungspräsidenten dienen.

Eine Besonderheit ist das goldene „Flügelauto“ auf dem Dach des Zeughausturms, das dort am 25. April 1991 von HA Schult im Rahmen der Aktion „Fetisch Auto“ (Kunstbezeichnung: „Goldener Vogel“) montiert wurde. Der frühere Kölner Regierungspräsident Antwerpes verlangte unter Hinweis auf den Denkmalschutz die Entfernung des Autos, aber das zuständige Ministerium duldete einen (bis heute andauernden) „vorübergehenden“ Verbleib des Gegenstandes.

Homepage mit Öffnungszeiten und Eintrittsinformationen.

Ort in Google Map anzeigen!

|

Noch nicht besucht!

|

| Museen - Rheinische Industriebahn-Museum e. V. |

|

Das Rheinische Industriebahn-Museum e. V. (RIM) wurde 1987 in Köln gegründet. Vereinsziel ist die Erhaltung von Industriebahnfahrzeugen und die Erforschung und Dokumentierung ihrer Geschichte. Der Vereinssitz ist seit 1992 das ehemalige Bahnbetriebswerk Köln-Nippes.

Das RIM besitzt mit etwa 70 Triebfahrzeugen unterschiedlicher Spurweite (600 mm Feldbahn und Normalspur) und Traktionsart, die in vielen unterschiedlichen Industriezweigen vom Bergbau bis hin zum Ziegelwerk eingesetzt waren, eine der größten Sammlungen dieser Art in Deutschland. Schwerpunkte sind die in Köln hergestellten Loks der Firma Deutz sowie Lokomotiven der Arnold Jung Lokomotivfabrik aus Kirchen-Jungenthal an der Sieg.

Das Bahnbetriebswerk Köln-Nippes wurde 1914 von der Eisenbahndirektion Cöln errichtet und ist einer der letzten großen Eisenbahn-Hochbauten des preußischen Staats im Rheinland. Die Ortsbezeichnung Köln-Nippes ist nicht korrekt, da sich das Gelände des Betriebswerks im heutigen Kölner Stadtteil Bilderstöckchen an der Grenze zu Longerich befindet. Da die Anlage jedoch zum zwischen 1912 und 1914 erbauten Rangierbahnhof Nippes gehörte, nannte man sie bahnamtlicherseits ebenfalls Nippes.

Seit 1992 wird ein Teil des Geländes vom Rheinischen Industriebahn Museum, dem „Freundeskreis Eisenbahn Köln“ und einem Feuerwehrverein genutzt; Träger der Anlage ist jetzt das „Eisenbahn Museum Köln e.V.“

1996 wurden Gebäude, Gleise, die ehemalige Bekohlungsanlage und weitere Teile der Anlage vom Kölner Regierungspräsidenten unter Denkmalschutz gestellt, die zum geschützten Objekt gehörigen Gleisanlagen konnte das Museum Ende 2001 von der Deutschen Bahn übernehmen. Sie gelten jetzt als Anschlussbahn, für die jetzt nicht mehr die Eisenbahnbetriebsordnung des Bundes, sondern die Verordnung über den Bau und Betrieb von Anschlussbahnen des Landes Nordrhein-Westfalen gilt.

Die Ausstellung des RIM kann einmal monatlich sonntags besichtigt werden.

Homepage mit Öffnungszeiten und Eintrittsinformationen.

Ort in Google Map anzeigen!

|

Noch nicht besucht!

|

| Museen - Römisch-Germanische Museum |

|

Das Römisch-Germanische Museum der Stadt Köln (RGM) ist das Amt für Archäologische Bodendenkmalpflege des Kölner Stadtgebietes und Archäologisches Museum und damit das Archiv des materiellen Erbes der Vorgeschichte sowie der römischen und fränkischen Epochen.

Nachdem im Juli 2017 zunächst bekanntgegeben worden war, dass das Museum ab Dezember wegen Sanierung für voraussichtlich sechs Jahre geschlossen wird, wurde im Dezember die Betriebsgenehmigung für das Museum zunächst bis 31. Dezember 2018 verlängert. Gemäß Ratsbeschluss vom 5. Juli 2018 wird für die danach anstehende Sanierung das Belgische Haus ab 1. Januar 2019 als Ausweichquartier angemietet. Bei der Sanierung wird eine Dauer bis 2024/25 erwartet.

Homepage mit Öffnungszeiten und Eintrittsinformationen.

Ort in Google Map anzeigen!

|

Noch nicht besucht!

|

| Museen - Schokoladenmuseum |

|

Das Schokoladenmuseum Köln ist ein kulturgeschichtliches Spezialmuseum für Schokolade im Kölner Stadtteil Altstadt-Süd. Das auf einer Halbinsel im Rheinauhafen gelegene Ausstellungsgebäude beherbergt unter anderem eine Sammlung zur Geschichte der Schokolade und eine Dauerausstellung zur modernen Schokoladenproduktion.

Gründer des Museums war der Kölner Schokoladenfabrikant Hans Imhoff. Die ihm mehrheitlich seit Januar 1972 gehörende Stollwerck AG war einer der führenden, historisch wichtigen Schokoladenhersteller weltweit. Sie besaß einen umfangreichen Fundus an Exponaten, die beim Umzug im Dezember 1975 in den neuen Standort Köln-Westhoven dem Firmeninhaber auffielen. Er kam auf die Idee, ein Schokoladenmuseum zu errichten, wo diese Exponate besser aufgehoben waren. Beim Umzug der Firma Stollwerck nach Köln-Westhoven sorgte er zudem dafür, dass ein umfassender Bestand an Geschäftsschriftgut und Fotos, der die Geschichte des Unternehmens und der Unternehmerfamilie Stollwerck dokumentiert, sowie zahlreiche Exponate erhalten blieben.

Das Museum wird von der Schokoladenmuseum Köln GmbH betrieben. Neuer Partner im Bereich der Produktionsausstellung ist seit März 2006 der Schweizer Schokoladenhersteller Lindt u. Sprüngli. Zuvor wurde diese Partnerschaft vom Kölner Schokoladenhersteller Stollwerck getragen, was sich auch im alten Namen des Museums (Imhoff-Stollwerck-Museum) zeigte.

Homepage mit Öffnungszeiten und Eintrittsinformationen.

Ort in Google Map anzeigen!

|

Noch nicht besucht!

|

| Parkanlagen/Gärten - Die Flora |

|

Die Flora ist der Botanische Garten der Stadt Köln. Er wurde 1864 eröffnet und liegt im Stadtteil Riehl.

Für den Gesamtentwurf der Flora war der aus Bonn stammende, damals 73-jährige preußische Königliche Generalgartendirektor Peter Joseph Lenné gewonnen worden. Er schuf 1862 einen Plan, in dem er den sogenannten „gemischten deutschen Stil“ der Gartenkunst zu einem einheitlichen Bild im Geiste des damals hochmodernen Historismus weiterentwickelte. Lenné verband typische Gartenkunst europäischer Länder zu einem historistischen Gesamtkunstwerk: das Parterre zwischen dem Haupteingang und dem Palmenhaus ist vom französischen Barockgarten inspiriert, die fünfstufige Wasser-Kaskade mit den parallelen Laubengängen folgt dem Beispiel des italienischen Renaissance-Gartens. Die weitere Anlage ist im Stil eines englischen Landschaftsparks modelliert. Die Außenanlagen Lennés führte dessen Schüler Julius Niepraschk aus, der auch bis zu seinem Tod 1890 im Vorstand der Flora AG als Gartendirektor tätig war.

Mittelpunkt der neuen Anlage wurde der sogenannte Glaspalast, ein von dem Architekten Max Nohl geschaffener palastartiger Wintergarten aus Eisen und Glas, der sich an den Beispielen des Pariser Jardin d’hiver oder des Londoner Crystal Palace orientierte.

Das Bauwerk verbindet Elemente der Neorenaissance mit denen des Romanischen Rundbogenstils und nimmt einige Anklänge an die damals populäre Maurische Architektur. Der aus Eisen und Glas bestehende Bau besaß eine Länge von 57 Metern, war 22,50 Meter breit und 18 Meter hoch. Das ebenfalls „Flora“ genannte Gebäude diente als Palmenhaus, wurde dabei gleichzeitig aber auch für festliche Bälle genutzt.

"2018 wurden die maroden Gewächshäuser abgerissen. Bis 2024 sollen die drei neuen Gewächshaushallen dann wieder der Öffentlichkeit zugänglich werden. Z. Zt. ist nur ein kleines Gewächshaus zugänglich, in dem sich die Kameliensammlung befindet.

Der Eintritt in den Garten ist frei.

Ort in Google Map anzeigen!

|

12.03.2019: Wir haben vom Stellplatz aus einen Spaziergang hier her gemacht. Das letzte verbliebene Gewächshaus beherbergt eine Kameliensammlung, die z. Zt. blühen.

|

| Profanbauten - Der Gürzenich |

|

Der Gürzenich ist eine Festhalle im Zentrum der Kölner Altstadt. Namensgebend ist die Patrizierfamilie von Gürzenich, auf deren Grundstück das Profanbauwerk im 15. Jahrhundert errichtet wurde. Seit Anfang des 19. Jahrhunderts wird der Gebäudekomplex für Konzerte, Kongresse, Gesellschafts- und Kulturveranstaltungen genutzt.

Das Saalgebäude des Gürzenich wurde von 1441 bis 1447 als spätgotischer Festsaalbau für 80.000 Gulden errichtet. Als Erbauer gilt Johann von Bueren, der 1438 in Köln als „Steinmetzer“ genannt wird und seit 1443 als Werkmeister „unser heren vamme raede“ („unserer Herren vom Rat“) tätig war. Es handelt sich um einen zweischiffigen Bau mit Zwillingsdach und Dachhäuschen an Walm und Satteldachflächen unter Verwendung von Drachenfelser Stein.

Von Anfang an hatte das Bauwerk die Funktion eines städtischen Festhauses (Tanzhaus) für verschiedenste Veranstaltungen: Zum Einen wurden die Ehrengäste der Stadt Köln im Festsaal empfangen, zum Anderen wurden die Räumlichkeiten Adligen und „hohen“ Bürgern für öffentliche und private Feierlichkeiten zur Verfügung gestellt. Zu prächtigen Empfängen luden 1474 Kaiser Friedrich III. und 1486 der römisch-deutsche König und spätere Kaiser Maximilian I., der hier 1505 einen Reichstag abhielt. Auch Kaiser Karl V. kam 1520 nach seiner Königskrönung in Aachen nach Köln. Anlässlich des Kurfürstentages bot der Gürzenichsaal 1531 für fast drei Jahrhunderte zum letzten Mal ein prunkvolles Bild, denn mit der schwindenden Größe des reichsstädtischen Kölns waren auch die Gürzenich-Festlichkeiten zunächst zu Ende.

Der Gürzenich wurde als Austragungsort von Sitzungen der Kölner Karnevals-Vereine überregional bekannt. Es stehen fünf Räume mit maximal 1.338 Sitzplätzen zur Verfügung. Auch das Gürzenich-Orchester und der Gürzenich-Chor sind über die Stadtgrenzen hinaus bekannt.

Durchschnittlich finden hier im Jahr etwa 250 Kongresse, Konferenzen, Tagungen, Ausstellungen, Märkte, Konzerte, Karnevals- und Gesellschaftsveranstaltungen statt, zu denen zusammen ca. 170.000 Besucher kommen.

Homepage mit Öffnungszeiten und Eintrittsinformationen.

Ort in Google Map anzeigen!

|

Noch nicht besucht!

|

| Profanbauten - Overstolzenhaus |

|

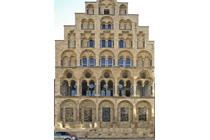

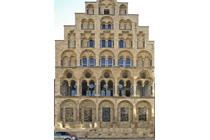

Das Kölner Overstolzenhaus gehört zu den ältesten Gebäuden der Stadt Köln, ist das älteste erhaltene Patrizierhaus Deutschlands und wurde überwiegend als Wohnhaus genutzt. Es liegt etwas versteckt in der Rheingasse 8, Altstadt-Süd.

Das romanische Patrizierhaus mit den markanten Stufengiebeln wurde bauhistorischen Untersuchungen zufolge etwa 1230 von Blithildis Overstolz errichtet.

Werner Overstolz war damit ein Mitglied der Overstolzen, einer reichen Kaufmannsfamilie, die im Krieg zwischen den Kölner Bürgern und der Kirche eine wichtige Vermittlerrolle spielte.

Das Haus hieß damals in den Schreinsbüchern bis 1257 „Haus zur Scheuren“ (ad horreum) und besaß damit den ursprünglichen Namen des Ritters Werner von der Schuren, für dessen gesellschaftlichen Aufstieg der Stammvater Gottschalk die Weichen gestellt hatte. Werner und Blithildis vermachten das Haus 1255 ihrem Sohn Johannes Overstolz (* 1195, nach † 1255). Die Besitzer haben nachfolgend anscheinend nur im Erbgang gewechselt und offensichtlich teilweise auf eine „Anschreinung“ – also Eintragung in den Schreinsbüchern – verzichtet.

Heute weist das baulich veränderte Erdgeschoss eine Reihe von fünf rechteckigen Fenstern unter Rundbogenblenden mit eingestellten Säulen auf. Im Obergeschoss gibt es fünf, ursprünglich mit Holzläden verschließbare Doppelarkadenfenster mit schlanken Säulen und Blattkapitellen. Über ihnen befinden sich kleine Rundfenster. Eine sogenannte Kleeblattblende bildet eine durchgehende Umrahmung.

Homepage mit Öffnungszeiten und Eintrittsinformationen.

Ort in Google Map anzeigen!

|

Noch nicht besucht!

|

| Profanbauten - Historisches Kölner Rathaus |

|

Das historische Kölner Rathaus, im Zentrum der Kölner Innenstadt gelegen, ist aufgrund seiner Bauzeugnisse als ältestes Rathaus Deutschlands anzusehen. Seine dokumentierte Baugeschichte erstreckt sich auf einen Zeitraum von über 800 Jahren.

Der Rathauskomplex steht im Kernbereich der um das Jahr 50 in den Rang einer Stadt (Colonia) erhobenen römischen Siedlung. Urkunden belegen die Anfänge des historischen Bauwerkes. Die ersten aus den Jahren 1135/52 erwähnen ein domus in quam cives conveniunt, ein Haus, in dem die Bürger zusammenkommen. Ein weiteres Dokument beschreibt die Lage des Hauses. So heißt es 1149, dass das Haus, domus inter judeos sita, im Judenviertel gelegen sei. Bei diesem ersten Bauwerk, dessen Fundament teilweise auf Resten der römischen Stadtmauer ruhte, handelte es sich vermutlich um ein zweigeschossiges, in romanischem Stil errichtetes Gebäude.

Der älteste auch heute noch erhaltene Bauteil des Rathauses entstand um das Jahr 1330. Ein Dokument aus diesem Jahr besagt, dass der Nachbar des Rathauses, Anselm von Osnabrück, dem anfragenden Rat gestattet, den Unterzug einer Balkenlage in seine nördlich angrenzende Hauswand zu legen. Dieser Vorgang verweist auf ein damaliges größeres Bauvorhaben, in dessen Folge der alte romanische Bau durch einen gotischen Saalbau ersetzt wurde. Da der Saal das gesamte Obergeschoss einnahm, erhielt er den Namen Langer Saal und später Hansasaal. Hier tagte am 19. November 1367 eine Versammlung der Hansestädte und bildete eine Konföderation, um gegen den dänischen König Waldemar IV. Krieg zu führen.

Der von 1407 bis 1414 erbaute Ratsturm, um 1440 raizthorn genannt, war von seinen Erbauern auch zur Aufnahme und sicheren Lagerung städtischer Urkunden, Privilegien und Geldbriefen bestimmt.

Das spätgotische Bauwerk ähnelt niederländischen Belfrieden, hat zwei vierkantige Obergeschosse mit weiteren zwei aufgesetzten achteckigen Geschossen und erreicht eine Höhe von 61 Metern. Aufgrund dieser Höhe war das oberste Geschoss, die Kure, die Wachstube des Feuerwächters.

An der ostwärts gewandten Seite des Turmes streckt den Passanten des Alter Markts der Platzjabbek (Kölsch für ‚den Mund aufreißen‘,jappen‘) zur vollen Stunde die Zunge heraus. Der schon im 15. Jahrhundert entstandene Kopf mit Schlapphut ist unter der Turmuhr angebracht und wurde 1913 mit der entsprechenden Mechanik ausgerüstet.

Der Turm des Rathauses besitzt seit 1958 ein Glockenspiel. 45 bronzene Glocken wurden von den Nachfolgern der mittelalterlichen Zünfte, den Kölner Handwerksinnungen, gestiftet. Dazu kamen zwei von Vereinen gestiftete Glocken und die größte von allen, die Konrad Adenauer gestiftet hat. Das insgesamt 14 Tonnen schwere Geläut aus 48 Glocken kann von Hand über Drahtzüge oder elektromechanisch und rechnergesteuert zum Klingen gebracht werden. Täglich um 9, 12, 15 und 18 Uhr spielt das Glockenspiel aus einem Repertoire von 24 programmierten Melodien.

Ort in Google Map anzeigen!

|

11.03.2019: Man kann sich leider nicht die Säle anschauen, sondern nur die untere Etage.

|

| Sakralbauten - Kölner Dom Hohe Domkirche Sankt Petrus |

|

Der Kölner Dom (offiziell: Hohe Domkirche Sankt Petrus) ist eine römisch-katholische Kirche.

Der Dom ist 157,38 Meter hoch und war von 1880 bis 1884 das höchste Gebäude der Welt. Er ist nach dem Ulmer Münster das zweithöchste Kirchengebäude Europas sowie das dritthöchste der Welt.

Der Dom ist die meistbesuchte Sehenswürdigkeit Deutschlands: Das Domkapitel gibt 20.000 bis 30.000 Besucher pro Tag an, das entspricht sieben bis acht Millionen jährlich. Ihn besuchte Papst Benedikt XVI. zum Weltjugendtag 2005. Daran erinnert im Mittelschiff eine vom Kölner Bildhauer Heribert Calleen gestaltete bronzene Gedenktafel.

Der Dom steht rund 250 Meter vom Rhein entfernt an der ehemaligen nördlichen römischen Stadtgrenze in direkter Nachbarschaft von Hauptbahnhof, Hohenzollernbrücke, Museum Ludwig und Römisch-Germanischem Museum. Er ist auf dem Domhügel rund 17 m über dem Rhein von einer modernen Betonkonstruktion, der Domplatte, umgeben.

Der Kölner Dom gehört seit 1996 zum UNESCO-Weltkulturerbe und ist einer der größten im gotischen Baustil. Seine Westfassade mit den beiden Türmen hat eine Fläche von über 7100 m² und ist damit die größte der Welt. In ihm sehen viele Kunsthistoriker eine einmalige Harmonisierung sämtlicher Bauelemente und des Schmuckwerks im Stil der spätmittelalterlich-gotischen Architektur verwirklicht. Seinem Baubeginn im 13. Jahrhundert, während der Zeit der Gotik, folgte ein jahrhundertelanger Baustopp. Er wurde erst im 19. Jahrhundert, während der Zeit der Neugotik, nach mittelalterlichen Plänen, die 1814/1816 wiedergefunden wurden, weitergebaut und schließlich 1880 mit der charakteristischen Doppelturmfassade vollendet. Die mittelalterliche Gotik hat nur zwei bedeutende Kirchtürme dieser durchbrochenen Bauart hervorgebracht: Straßburg und Freiburg. Alle anderen ähnlichen Türme wie in Ulm oder Regensburg sind Werke der Neugotik.

Der Zugang in den Dom erfolgt über drei Portalanlagen, die sich an Nord-, Süd- und Westfassade befinden. Jede dieser Anlagen umfasst drei Portale, eins links, eins rechts und eins in der Mitte. Fast alle Portale haben einen eigenen Namen.

Das Hauptschiff des Kölner Domes ist mit 144,00 Metern das längste Kirchenschiff Deutschlands und eines der längsten der Welt. Sein Gewölbe ist 43,35 Meter hoch. Damit hat der Kölner Dom das vierthöchste Kirchenschiffgewölbe der Welt. Nur die Gewölbe der Kathedrale von Palma de Mallorca (43,74 Meter), des Mailänder Domes (46,80 Meter), und der Kathedrale von Beauvais (48,50 Meter) sind höher.

Die Fenster des Kölner Doms bedecken eine Fläche von rund 10.000 m², wovon etwa 1.500 m² aus dem Mittelalter erhalten sind.

Der Dreikönigenschrein ist im Chorraum zentral aufgestellt und dominiert ihn dadurch. Er stammt aus dem 13. Jahrhundert und ist in Europa die größte mittelalterliche Goldschmiedearbeit.

Der Hochaltar wurde am 27. September 1322 geweiht. Seine Altarplatte, die aus einem Stück schwarzen Marmors geschaffen wurde, ist eine der größten Mensen des Christentums. Sie misst 452 cm × 212 cm bei einer Gesamtfläche von 9,58 m². Die Vorderseite des Altares ist noch original erhalten und zeigt im Zentrum die Marienkrönung mit je sechs Aposteln auf jeder Seite in den Arkaden. Die Seitenwände sind mit weißen Marmorarkaden verkleidet. Sie wurden bei der Barockisierung entfernt und gegen 1900 ausgehend von den erhaltenen Originalen rekonstruiert.

Der Kölner Dom besitzt mehrere Orgeln: Zwei kleine Orgeln, eine in der Marienkapelle und eine in der Sakramentskapelle, sowie zwei Hauptorgeln, die von der Orgelmanufaktur Klais aus Bonn errichtet wurden: Die Querhausorgel wurde 1948 auf einer Empore in der nördlichen Vierung fertiggestellt, die Langhausorgel wurde 1998 errichtet. Beide Orgeln lassen sich von einem gemeinsamen Spieltisch aus anspielen, ebenso ein Hochdruckwerk, das 2006 im Westwerk des Domes eingebaut wurde.

Homepage mit Öffnungszeiten und Eintrittsinformationen.

Ort in Google Map anzeigen!

|

11.03.2019: Zu unserem Erstaunen brauch man kein Eintritt bezahlen. Ein riesiges Gebäude, aber viele Seitenräume, so auch die Krypta darf man nicht besichtigen.

|

| Sakralbauten - St. Andreas |

|

Die Basilika St. Andres befindet sich im Stadtteil Altstadt-Nord und ist wenige Gehminuten vom Dom entfernt.

Sie ist eine dreischiffige Pfeilerbasilika, die romanische wie gotische Elemente enthält. Der Standort von St. Andreas geht vermutlich auf eine frühchristliche Kapelle mit dem Namen St. Matthaeus in fossa (St. Matthäus am Graben) zurück.

In den Westteilen der heutigen Kirche sind wesentliche Teile des spätromanischen Neubaus aus dem 12. Jahrhundert erhalten; im 14. Jahrhundert wurde der Nordquerarm gotisch erneuert und an die Seitenschiffe des Langhauses wurden gotische Kapellen angefügt. Ein Jahrhundert später wurden der romanische Ostchor und die Krypta zu Gunsten einer gotischen Chorhalle – nach dem Vorbild der Aachener Chorhalle errichtet – abgerissen. Der Umbau des südlichen Querarms folgte. Signifikant ist der romanische Vierungsturm mit seinem Faltdach.

Sehenswert ist die Altartafel der Rosenkranzbruderschaft (auch Madonna mit dem Mantel) vom Meister von St. Severin aus dem frühen 16. Jahrhundert und der sogenannte Blutbrunnen der Heiligen Ursula in der Vorhalle. Im südlichen Querarm befindet sich der Makkabäer-Schrein, der 1520 in Auftrag gegeben und im Jahre 1527 vollendet wurde. Auftraggeber war der Beichtvater Helias Mertz des Benediktinerinnenklosters zu den Heiligen Makkabäern am Eigelstein, das 1803 aufgehoben wurde. Beide, der Blutbrunnen und der Makkabäer-Schrein, stammen aus diesem Benediktinerinnenkloster.

Die Gebeine des Theologen, Kirchenlehrers und Naturwissenschaftlers Albertus Magnus liegen in der erweiterten Krypta unterhalb der Vierung.

Der aus vergoldeten Kupferplatten gefertigte Makkabäerschrein, der der Überlieferung nach Reliquien der sieben heiligen Makkabäerbrüder und ihrer Mutter Salome beinhalten soll, stammt aus dem 16. Jahrhundert und hat das Aussehen einer Kirche.

Die Orgel wurde 1995 von Gert Weyland (Opladen) nach einem Dispositionsentwurf des damaligen Kölner Domorganisten Clemens Ganz erbaut. Das Instrument hat 43 Register und 2 Gruppenzüge. Die Spieltrakturen und Koppeltrakturen sind mechanisch, die Registertraktur ist elektrisch.

Homepage mit Öffnungszeiten und Eintrittsinformationen.

Ort in Google Map anzeigen!

|

11.03.2019: Man kann nur den Vorraum der Kirche betreten. Der Rest ist durch ein großes Gitter getrennt. Der Hauptaltar ist besonders Eindrucksvoll.

|

| Sakralbauten - St. Mariän Himmelfahrt |

|

Die katholische Pfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt war nach dem Dom für lange Zeit die größte Kirche Kölns und ist eines der wenigen noch vorhandenen architektonischen Zeugnisse des Barocks in der Stadt. Die an der Marzellenstraße nahe dem Dom gelegene ehemalige Kollegkirche der Jesuiten wurde nach Plänen von Christoph Wamser errichtet, der bereits die Jesuitenkirche in Molsheim (Elsass) errichtet hatte. Der Grundstein wurde 1618 gelegt. 1629 wurde sie in Gebrauch genommen. Vollendet war sie im Jahre 1678. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Kirche bis fast auf die Umfassungsmauern zerstört. In den Jahren 1949 bis 1979 erhielt sie ihre ursprüngliche Gestalt zurück. Die Kölner Anlage entstand zeitgleich mit der Jesuitenkirche St. Michael in Aachen, und darauf folgend die Kirchen in Bonn, Coesfeld und Paderborn.

St. Mariä Himmelfahrt ist eine dreischiffige siebenjochige Basilika mit Emporen, schmalem Querschiff mit fünfseitigen Nebenchören, die die ganze Länge der Querschiffarme umfassen, und dreijochigem Hauptchor in Mittelschiffbreite, der mit drei Seiten eines Sechsecks schließt. Die westliche Eingangsfront ist – wohl nach dem Vorbild der Jesuitenkirche in Luxemburg – von zwei Flankierungstürmen begleitet; sie sind gegenüber der Fassadenfront vorgezogen, so dass ein schmaler Hof entsteht. Der Glockenturm erhebt sich hinter dem Chor, um den sich außerdem ein Kranz von Sakristeiräumen schließt. Die Winkel zwischen den Querschiffarmen und den Seitenschiffen füllen Kapellen mit angrenzenden Wendeltreppen zu den Emporen aus. Weitere Zugänge auf die Emporen vermitteln zwei Treppenhäuser in den Flankierungstürmen, von denen nur noch das nördliche besteht. Die Kirche ist aus verputztem Backstein errichtet und mit Werkstein gegliedert.

Der Raum ist der mittelalterlichen Baukunst verpflichtet; Lichtführung und Ausstattung prägen jedoch sein Erscheinungsbild frühbarock um. Je sechs durch Spitzbogen verbundene Rundpfeiler toskanischer Ordnung gliedern das Mittelschiff gegen die basilikalen Seitenschiffe ab. Sie sind durch Emporen unterteilt und diese mit der Orgelempore auf zwei Rundpfeilern im Westen verbunden. Die Steinbrüstungen der Emporen mit Figurennischen bestehen aus durchbrochenem Maßwerk in spätgotischen Formen. Auf Konsolen mit üppigen herabhängenden Trauben ruht in Mittelschiff, Vierung und Chor ein reiches Netzgewölbe in der Gesamtform einer flachen halbsteinstarken Tonne mit hohen Stichkappen über Chor- und Obergadenfenstern. Das feinmaschige Rippennetz besteht alternierend aus den Grundformen Stern und Quadrat und überspannt den gesamten Raum ohne herkömmliche Gurtbögen. Den Netz- und Sterngewölben entspricht ein gemusterter Fußboden aus schwarzen und weißen Marmorplatten.

Ganz im Sinne des Barock, ist die helle Lichtführung durch die auch ursprünglich farblosen Fenster. Die Laibungen der Fenster zeigen eine stets sich wiederholende Stuckatur aus Leistenwerk und Rosetten mit den Namenszeichen Christi und Mariens oder Engelsköpfen. Fensterkonturen, Pfeilerkapitelle, Gewölbekonsolen der Emporen und Arkadenkonturen sind ebenfalls mit Ornamentstuck verziert.

Der Hochaltar wurde 1628 von Kurfürst Ferdinand von Bayern gestiftet und in der Kölner Kollegwerkstatt unter Leitung von Valentin Boltz ausgeführt. Als Vorbild darf der Hochaltar in der Münchner Jesuitenkirche St. Michael angesehen werden. Nach dem Krieg wurde der Altar von 1964 bis 1979 unter Verwendung geborgener Originalfragmente rekonstruiert. Der Altar, aus Holz geschnitzt und im ursprünglichen Farbklang Schwarz/Rot/Gold gefasst durchmisst in drei Geschossen die ganze Höhe des Chores (22,50 Meter). Die beiden unteren Geschosse gleichen sich, doch ist das obere niedriger. Die beiden rundbogigen Felder der Altargemälde sind seitlich von Säulen flankiert, an deren Innenseite ursprünglich Engel, an den Außenseiten nicht mehr deutbare alttestamentliche Gestalten standen. Diese Figuren wurden im letzten Weltkrieg zerstört; an ihre Stelle kamen sechs Figuren aus dem Apostelzyklus von St. Pantaleon in Köln sowie als innere Figuren des unteren Geschosses die Apostel Petrus und Paulus, erworben im Kunsthandel.

Homepage mit Öffnungszeiten und Eintrittsinformationen.

Ort in Google Map anzeigen!

|

Noch nicht besucht!

|

| Sakralbauten - St. Severin |

|

Die katholische Pfarrkirche St. Severin ist eine der zwölf romanischen Basiliken Kölns.

Die heutige Severinstraße, benannt nach der Kirche St. Severin, war in römischer Zeit die nach Bonn führende südliche Ausfallstraße. Zu beiden Seiten der Straße befanden sich im direkten Umfeld der Stadt Begräbnisstätten (eines der hier gefundenen Grabmale, das des Poblicius, befindet sich heute neben dem Dionysosmosaik im Römisch-Germanischen Museum). Im 4. Jahrhundert entstand hier (unter dem heutigen Mittelschiff von St. Severin) ein kleiner rechteckiger Saalbau (cella memoriae) mit Apsis nach Westen. Nach Erweiterungen im 6. und im 8. Jahrhundert wird der Neubau einer romanischen Basilika begonnen (fertiggestellt um 900). Anlass für den Neubau könnte die Überführung der Reliquien des Hl. Severin in die damals neue karolingische Krypta sein. Als im November 799 Papst Leo III. durch Köln nach Westfalen zog, um Kaiser Karl den Großen gegen seine Bedränger um Hilfe anzurufen, besuchte er das Grab des heiligen Severin und sagte zu seinen Begleitern: „Severin, der Schützer dieses Ortes, ist hier zu Hause; ich darf nicht vorübergehen, ohne ihn zu verehren“. In salischer Zeit, 1043, wurde die Hallenkrypta, deren westlicher Teil noch erhalten ist, geweiht. War der östliche Teil der Basilika bereits im ersten Drittel des 13. Jahrhunderts vollendet, so waren die Arbeiten am südlichen Teil erst um 1300 abgeschlossen. Teile der südlichen Apsis sind als Mauerwerk im noch heute erhaltenen Chor von 1237 erhalten. Der romanische Westturm wurde zu Gunsten des spätgotischen Nachfolgebaus 1393 abgebrochen. Während der Zeit vom Ende des 14. Jahrhunderts bis in das 16. Jahrhundert hinein wurde das Langhaus im spätgotischen Stil erneuert. Aus dieser Zeit, um 1500, stammt das Netzgewölbe des Mittelschiffs. Vom ursprünglichen Bodenbelag des Mittelschiffs ist nur ein achteckiges Labyrinth erhalten, das allerdings heute zum Bestand des Diözesanmuseums gehört.

Die Innenausstattung der Basilika ist trotz herber Verluste in der Vergangenheit und während des Krieges noch reich. Neben dem Severinsschrein aus dem frühen 19. Jahrhundert (das Original aus dem 11. Jahrhundert wurde 1798 zur Begleichung der Kriegslasten zu Gunsten der napoleonischen Besatzung eingeschmolzen) beherbergt sie ein Chorgestühl aus dem späten 13. Jahrhundert, einen Wandtabernakel des frühen 17. Jahrhunderts und einen in das 14. Jahrhundert datierten Reliquienschrank. Die Severinslegende, gemalt vom Meister von St. Severin, findet sich in der Kirche ebenso wie zwei ihm zugeschriebene Altarflügel mit Heiligendarstellungen. Nahe dem Westturm ist im südlichen Seitenschiff außerdem ein romanisches Glasfenster erhalten. Das Pestkreuz im südlichen Querschiff stammt aus dem 14. Jahrhundert. Und schließlich befindet sich in der Marienkapelle eine Pietà des 15. Jahrhunderts. Seit Februar 2014 befindet sich in St. Severin das Diptychon „Karfreitag in der Severinstraße“ (Acryl auf Leinwand, 170 × 110 cm,1990), ein Schlüsselwerk des Kölner Künstlers Jürgen Hans Grümmer. Das ursprünglich zur Kirchenausstattung gehörende Tafelbild der hl. Veronika mit dem Schweißtuch Christi, des nach ihm benannten Meisters der heiligen Veronika, gelangte über die Sammlung Boisserée in die Alte Pinakothek.[7] Vom selben Künstler befindet sich ein Wandbild mit einer Kreuzigungsszene in der Sakristei.

Die Orgel in der Turmkammer wurde 1987–1992 von der Orgelbaufirma Willi Peter (Köln) erbaut.

Homepage mit Öffnungszeiten und Eintrittsinformationen.

Ort in Google Map anzeigen!

|

Noch nicht besucht!

|

| Tieranlagen - Zoologische Garten Köln |

|

Der Zoologische Garten Köln im nördlichen Stadtteil Köln-Riehl wurde im Jahre 1860 gegründet und gilt unter den heute vorhandenen Tiergärten als drittältester Zoo Deutschlands. Er ist an zahlreichen Erhaltungszuchten von Tierarten beteiligt. Mit ca. 1,7 Millionen Besuchern jährlich (2014) gehört er zu den fünf besucherstärksten deutschen Zoos.

Auf Betreiben von Caspar Garthe wurde 1858 die „Actiengesellschaft Zoologischer Garten zu Cöln“ mit einem Stammkapital von 100.000 Talern gegründet. Die Gesellschaft erwarb im Norden der Stadt ein nahe dem Rhein gelegenes Gelände im damals zur Gemeinde Longerich gehörenden Riehl und beförderte damit die Entwicklung des Ortes zum Kölner Amüsierviertel. Mit der gärtnerischen Gestaltung der Anlage wurde der städtische Gartenbaudirektor Anton Strauß betraut.

Der 1914 eingeweihte, rund zehn Meter hohe Affenfelsen folgte der damals revolutionären gitterlosen Tierpräsentation, die 1907 Carl Hagenbeck in seinem Hamburger Tierpark eingeführt hatte. Die neuartige Anlage, zu der auch ein im Krieg zerstörtes Eisbärenbecken mit 8 Meter hohen Felsenklippen und ein Adlerberg gehörten, war von Max Stirn im Auftrag des Zoodirektors Ludwig Wunderlich geplant worden. Der mit Pavianen lebhaft bevölkerte Affenfelsen gehört seit über 100 Jahren zu den Attraktionen für die Zoobesucher.

Das bis heute teuerste Bauprojekt[23] im Kölner Zoo entstand 1968 bis 1971 in Gestalt des Aquariums, das auch ein Terrarium und ein Insektarium umfasst. Für den Bau hatte sich insbesondere Oberbürgermeister und Zoo-Aufsichtsrat Theo Burauen eingesetzt, der die Zoo-Erweiterung als Teil der 1971 durchgeführten Bundesgartenschau ansah. Ab 1973 aber war die finanzielle Kraft der Stadt Köln erschöpft und der Zoo musste mit bescheideneren Mitteln eine längere Baupause einlegen.

Als Ersatz für das unter Denkmalschutz stehende Elefantenhaus wurde am 19. September 2004 der „Elefantenpark Köln“ eingeweiht. Auf der Fläche des ehemaligen großen Weihers im Zentrum des Zoos entstand ein etwa 2 Hektar großes Gehege für Asiatische Elefanten. Die in der Zooarchitektur bedeutende Anlage berücksichtigt die neuesten Erkenntnisse der Elefantenhaltung und ist so errichtet worden, dass auch eine Bullenhaltung möglich ist.

Homepage mit Öffnungszeiten und Eintrittsinformationen.

Ort in Google Map anzeigen!

|

Noch nicht besucht!

|

| Wehranlagen - Stadtmauer von Köln |

|

Die Stadtmauer von Köln war eine in mehreren Bauphasen über Jahrhunderte errichtete Befestigung. Die erste wurde zwischen dem späten 1. und 3. Jahrhundert für die quadratische „Colonia Claudia Ara Agrippinensium“ der Römer angelegt. Eine weiträumigere, halbkreisförmige Befestigungslinie entstand im Mittelalter. Der letzte Ausbau war der Festungsring der Preußenzeit ab 1815, während die mittelalterliche Mauer ab 1881 bis auf geringe Reste niedergelegt wurde.

Erhalten verblieben von den 12 großen Toren nur die nördliche Eigelsteintorburg, die westliche Hahnentorburg, die Ulrepforte samt der Stadtmauer am Sachsenring und die südliche Severinstorburg. Weitere erhaltene Teilstücke sind die Bottmühle, der Bayenturm (nach dem Zweiten Weltkrieg neu aufgebaut), die Stadtmauer am Hansaring und das „Thürmchen“, die sogenannte Weckschnapp.

Die rheinseitige Stadtmauer ist durch die Umbauten des 19. Jahrhunderts bis auf das „Thürmchen“ (errichtet im 14. Jahrhundert als Teil der mittelalterlichen Kunibertsfeste) und den Bogen einer Pforte am Leystapel vollständig verschwunden.

Beim Bau des Gerling Ring-Karrees am Friesenplatz wurde die Grabenfangmauer aufgedeckt und zum größten Teil in der Tiefgarage erhalten.

Homepage mit Öffnungszeiten und Eintrittsinformationen.

Ort in Google Map anzeigen!

|

Noch nicht besucht!

|