| Was |

Bild |

Information |

Besucht |

| Badehausanlagen - Kaiser-Friedrich-Therme |

|

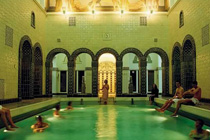

Die Kaiser-Friedrich-Therme, ursprünglich Kaiser-Friedrich-Bad genannt, ist ein historisches Thermalbad in Wiesbaden, das in den Jahren 1910 bis 1913 von dem Architekten A. O. Pauly in den Formen des Jugendstils erbaut wurde. Gespeist wird das Bad aus der Adlerquelle, der nach dem Kochbrunnen zweitgrößten Wiesbadener Thermalquelle. Deren Wasser hat eine Temperatur von 64,6 °C.

Das so genannte irisch-römische Bad mit seinen Mosaik-Fliesen wurde 1999 für ca. vier Millionen Euro aufwändig saniert und um weitere Räume erweitert. Seitdem bietet es auf 1.450 m² eine vielseitige Saunalandschaft mit Tepidarium, Sudatorium, Sanarium, Russischem Dampfbad, Finnischer Sauna und Steindampfbad an. Daneben gibt es ein Lavacrum, ein Frigidarium sowie eine tropische Eisregenzone. Verschiedene Anwendungen wie Massagen, Sandbad, Rasul, Softpack und kosmetische Anwendungen ergänzen das Angebot.

Der Kaiser-Friedrich-Therme ist eine Seniorenresidenz angeschlossen.

Homepage mit Öffnungszeiten und Eintrittsinformationen.

Ort in Google Map anzeigen!

|

Noch nicht besucht!

|

| Badehausanlagen - Kochbrunnen |

|

Der Kochbrunnen in Wiesbaden ist die bekannteste und heißeste Thermalquelle der Stadt. Die Natrium-Chlorid-Thermalquelle war im 19. Jahrhundert Zentrum der Wiesbadener Trinkkur. Sein Name bezieht sich auf die Wassertemperatur von über 66 °C.

Die Quelle auf dem Kochbrunnenplatz wurde 1366 erstmals als Bryeborn (Brühborn) und 1536 als Syedenborn (Siedeborn) erwähnt. Der Kochbrunnen ist eine artesische Quelle und steigt aus 2.000 Meter Tiefe hervor. Heute ist sie durch eine 43 Meter tiefe Bohrung gefasst. Die Ergiebigkeit liegt bei etwa 360 Liter/Minute. Das Kochbrunnenwasser hat beim Austritt eine Temperatur von 66,1 °C, riecht schwach nach Schwefelwasserstoff und schmeckt stark salzig. Es ist klar, trübt aber nach 24 Stunden unter Luftzutritt gelblich ein. Der hohe Kohlensäuregehalt hält die Härte zunächst in Lösung, nach dem Entspannen des Wassers fällt sie aber als Calciumcarbonat aus. Die dabei oxidierenden Metalle färben den Sinter, die mineralischen Ablagerungen, rot ein. Die Summe der gelösten Mineralstoffe des Kochbrunnenwassers beträgt 8,1 g/L (im Vergleich: Meerwasser: ca. 30 g/L), davon 2,58 g/L Natrium und 4,39 g/L Chlorid.

Nur ein kleiner Teil des Wassers speist die Trinkstelle im Kochbrunnenpavillon und den „Kochbrunnenspringer“. Die Hauptmenge wird in die Aufbereitungsanlage im Kaiser-Friedrich-Bad geleitet. Von dort gelangt es in das weit verzweigte Thermalwassernetz der Stadt. Ein Teil wird in das Thermalbad Aukammtal hochgepumpt, ein anderer Teil wird zur Beheizung der Wohnungen im ehemaligen Palasthotel und des „Weberhofs“ genutzt. Das Wiesbadener Rathaus wurde ebenfalls beheizt, jedoch aus Wartungsgründen abgestellt. Die aggressiven Salze des Wassers machen es erforderlich, dass Pumpen aus hochwertigem Edelstahl verwendet werden müssen.

Die erste steinerne Fassung der Quelle als Trinkbrunnen wurde 1823 gebaut. Sie war offen und mit einer 1,6 Meter hohen Mauer umschlossen. Der Zugang für Nicht-Kurgäste war seitdem versperrt. Das führte damals zu Protesten. Beanstandet wurde später die ungeschützte Quelle, sodass man ein Metallgitter überstülpte (die sogenannte „Käsglock“).

Der heutige Kochbrunnenpavillion wurde 1887/88 als Teil der prächtigen Trinkkuranlage gebaut und stand am Ende der Trinkkurhalle. Von dieser ging eine Treppe hinunter zur sprudelnden Quelle, aus der die „Brunnenmädchen“ die Glaskrüge füllten, um dann das Heilwasser den Kurgästen in Gläsern zu reichen. Sieben Ziergitter verschlossen den Tempel.

1976/77 wurde der Pavillon versetzt und erneuert. Drei von sieben verzierten Gittern wurden rekonstruiert, ein Original konnte verwendet werden und das Dach wurde etwas vereinfacht wieder als achteckige Kuppel ausgeführt. Die sprudelnde Quelle wurde geschlossen und dafür fließt nun eine Restmenge durch einen vierarmigen gekrümmten Auslauf in eine steinerne Brunnenschale. Der Tempel ist seitdem von vier Seiten zugänglich.

Homepage mit Öffnungszeiten und Eintrittsinformationen.

Ort in Google Map anzeigen!

|

Noch nicht besucht!

|

| Burgen/Schlösser - Stadtschloss |

|

Das klassizistische Stadtschloss der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden entstand 1837 bis 1841 als Residenz der Herzöge von Nassau. Es wurde nach Plänen von Georg Moller an der Stelle einer Burg errichtet, die ihren Ursprung in fränkischer Zeit hatte und damit vermutlich die Keimzelle der mittelalterlichen Stadt bildete. Das Schloss hat eine wechselvolle Geschichte. Seit 1946 beherbergt es den Hessischen Landtag, dem mit angrenzenden weiteren Gebäuden ein größerer Komplex zur Verfügung steht.

Die Stelle, an der heute das Stadtschloss steht, war seit dem Mittelalter das Zentrum und die politische Machtzentrale der Stadt Wiesbaden. Hier stand vermutlich seit dem frühen Mittelalter eine Burg der Grafen von Nassau, um die herum sich die Stadt entwickelte. Der direkt angrenzende Marktplatz (heute: Schlossplatz) war dabei Mittelpunkt derselben, an dem auch 1610 das Rathaus errichtet wurde. Über die Ausdehnung und Gestalt der Burg ist leider nichts überliefert, jedoch wurden bei Ausgrabungen während des Wiederaufbaus des an das Schloss angrenzenden und im Zweiten Weltkrieg beschädigten Kavaliershauses 1952 Reste einer Turmburg aus fränkischer Zeit entdeckt.

Im Preußisch-Österreichischen Krieg von 1866 schlug sich Nassau zusammen mit Kurhessen, Hessen-Darmstadt, Bayern, Hannover, Sachsen und anderen auf die Seite der Österreicher. Nachdem der preußische Sieg durch den Prager Friedensvertrag besiegelt war, wurde Nassau – wie auch alle anderen unterlegenen Staaten nördlich des Mains – annektiert und Herzog Adolf abgesetzt. Er lebte zunächst als Privatmann in Wien und in seinem Schloss Hohenburg bei Lenggries, bevor er 1890 nach dem Aussterben der dortigen Monarchie als nächster Verwandter Großherzog von Luxemburg wurde. Er begründete damit das Herrschergeschlecht derer von Luxemburg-Nassau und regierte bis zu seinem Tod am 17. November 1905 im Großherzogtum. Bis heute pflegt die Stadt Wiesbaden ein freundschaftliches Verhältnis zu Luxemburg.

Nach der Novemberrevolution erfuhr das Schloss unterschiedliche Nutzungen. Zunächst zog 1918 der Arbeiter- und Soldatenrat ein. Später war es Verwaltungsgebäude des französischen Oberkommandos und ab 1925 der britischen Armee. Nach Abzug der Besatzungstruppen kam das Schloss 1930 in Besitz der Preußischen Staatlichen Schlösserverwaltung und wurde Museum. Während des Zweiten Weltkrieges nahm das Generalkommando der Wehrmacht das Gebäude in Besitz. Obwohl das Schloss durch den Luftangriff vom 2. Februar 1945 beschädigt wurde, überstand es zu Großteil unbeschadet den Krieg. Der verursachte Schaden wurde später nicht fachgerecht repariert, so dass unbemerkt Feuchtigkeit eindringen und der Hausschwamm sich ausbreiten konnte, was erst 2008 entdeckt wurde.

Der Hessische Landtag nutzt heute nicht nur das ehemalige nassauische Stadtschloss selbst, sondern auch mehrere angrenzende Gebäude. Dazu zählen das wie das Schloss zum Schlossplatz hin ausgerichtete Kavaliershaus sowie die ehemalige Kaiser-Wilhelms-Heilanstalt, heute Wilhelmsbau genannt. Im zum rückwärtig gewandten Innenhof des Schlosses entstand 1960 bis 1962 an Stelle der ehemaligen Reithalle der Plenarsaal des Landtags, welcher von 2004 bis 2008 durch einen Neubau ersetzt wurde.

Homepage mit Öffnungszeiten und Eintrittsinformationen.

Ort in Google Map anzeigen!

|

09.09.2019: Der größte Teil des Stadtschlosses ist eingerüstet und mit einer Bildplane verhüllt.

|

| Eisenbahnanlagen - Nerobergbahn |

|

Die Nerobergbahn ist eine im Jahre 1888 errichtete Wasserlast- und Zahnstangen-Standseilbahn im Norden Wiesbadens. Sie führt vom Nerotal auf den Neroberg, wobei sie auf einer Länge von 438 m und bei einer durchschnittlichen Steigung von 19 % einen Höhenunterschied von 83 m überwindet. Als letzte Bergbahn dieses Typs in Deutschland ist die Nerobergbahn heute ein technisches Kulturdenkmal nach dem Hessischen Denkmalschutzgesetz. Die Nerobergbahn wird von der ESWE Verkehrsgesellschaft betrieben und unterhalten, jährlich wird sie von mehr als 250.000 Passagieren genutzt, wovon ca. 80 Prozent Touristen sind.

Im Jahre 1886 stellte der Unternehmer Carl Rudolf aus Baden-Baden einen Konzessionsantrag auf eine mit Wasserballast betriebene Drahtseilbahn, welche die Strecke zwischen dem Nerotal und der Spitze des Nerobergs überwinden sollte. Die Bausumme belief sich auf 222.352 Mark. 1887 wurde der Antrag von der Stadt Wiesbaden bewilligt und ein Jahr später, am 25. September 1888, konnte die Nerobergbahn eröffnet werden.

Heftige Kritik erntete das am unteren Ende der Strecke in vier gemauerten Bogen das Nerotal überspannende Viadukt der Bahn, das damals als unpassender technischer Eingriff in die Natur empfunden wurde. Auch Kaiser Wilhelm II. äußerte noch 1902 seinen Unmut darüber. Alle Kritik blieb jedoch folgenlos, das Viadukt ist bis heute erhalten.

1962 wurden durch die Maschinenfabrik Esslingen die Ballasttanks saniert und gleichzeitig die Aufbauten vom Fahrzeugwerk Auwärter erneuert. 1972 wurden die Gleisanlagen saniert und die beiden Fahrzeuge so lackiert, dass sie an die ursprüngliche Erscheinung erinnerten.

In den frühen 1990er Jahren wurde der Viadukt generalüberholt, die Förderpumpe erneuert und ein neues Zugseil aufgelegt. Das alte voll verschlossene Seil wurde durch ein Litzenseil für optimale Sicherheit ersetzt. 1997 feierte die Nerobergbahn ihr 110-jähriges Jubiläum und hatte eine Rekord-Besucherzahl von 276.942 Personen zu verzeichnen. In den späten 1990er Jahren erhielt sie wiederum einen neuen Anstrich. In der Mitte der 2000er Jahre wurden die Schienen erneuert. Die Nerobergbahn hatte in ihrer Geschichte keinen einzigen Unfall.

Sie fährt jedes Jahr von Karfreitag bis Ende Oktober, von Mai bis August täglich, in den Monaten April, September und Oktober nur am Wochenende und ausgewählten Wochentagen, auch die Betriebszeiten unterscheiden sich in diesen Monaten. Die Taktfrequenz ist der Viertelstundentakt. Eine Fahrt berg- und talwärts kostet (Stand: April 2018) für Erwachsene 5,00 €, für Kinder unter 14 Jahren 3,00 €. Jährlich werden etwa 250.000 Personen befördert.

An der Talstation liegt die Endhaltestelle der Buslinie 1. Von der Bergstation aus erreicht man über einen 250 m langen Fußweg das Opelbad und die Russische Kirche.

Homepage mit Öffnungszeiten und Eintrittsinformationen.

Ort in Google Map anzeigen!

|

Noch nicht besucht!

|

| Museen - Museum Wiesbaden |

|

Die Gründung der ursprünglich drei Museen geht auf die Bürger der Stadt und den 1814/1815 in Wiesbaden zur Kur weilenden Johann Wolfgang von Goethe zurück, der sehr auf die Gründung einer solchen Kultureinrichtung hingewirkt hatte. Er veranlasste 1825 den Frankfurter Privatsammler Johann Isaac Freiherr von Gerning, seine umfangreichen Sammlungen von Kunstwerken, Altertümern und Naturalien dem Herzogtum Nassau gegen Zahlung einer Leibrente zur Verfügung zu stellen. In Verantwortung der neu gegründeten Vereine, aber durch die herzögliche Regierung kontrolliert, konnten die Bürger Wiesbadens und der Region diese Sammlungen schnell erweitern.

Seit 2015 ist das Museum Sitz der zentralen Stelle für Provenienzforschung des Landes Hessen, nachdem das Museum Wiesbaden sich zuvor mehrfach durch seine Rückgabepraxis und den anschließenden Wiedererwerb von Kunstwerken einen guten Ruf hinsichtlich der Aufarbeitung der eigenen Sammlungsgeschichte erworben hatte. Trotzdem gab es auch Kritik an der Entscheidung, die Stelle nicht an einer Universität anzusiedeln.

2017 erhielt das Museum mit der Sammlung Ferdinand Wolfgang Neess eine der international wichtigsten Kollektionen des Jugendstils und Symbolismus als Schenkung, die vom 29. Juni 2019 an dauerhaft im Südflügel des Hauses präsentiert wird.

Homepage mit Öffnungszeiten und Eintrittsinformationen.

Ort in Google Map anzeigen!

|

Noch nicht besucht!

|

| Parkanlagen/Gartenanlagen - Bowling Green |

|

Das Bowling Green besteht aus einem lang gestreckten Rasenrechteck mit zwei Wasserbecken, in deren Mitte jeweils ein dreischaliger Kaskaden-Brunnen steht. Die Bezeichnung Bowling Green geht auf das englische Kugelspiel „Bowls“ zurück. Noch Anfang des 20. Jahrhunderts hieß die Grünanlage Kursaalplatz.

An der Kopfseite im Osten schließt sich der Kurhausplatz (früher J.-F.-Kennedy-Platz) vor dem Wiesbadener Kurhaus an. Hinter dem Kurhaus mit seiner Spielbank, beginnt der Kurpark. An der Westseite des Bowling Greens verläuft die Wilhelmstraße. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite liegt der Kaiser-Friedrich-Platz mit dem Denkmal Kaiser Friedrichs III, flankiert vom Hotel Nassauer Hof und dem Appartementhaus Vier Jahreszeiten.

Betrachtet man das Bowling Green von der Wilhelmstraße in Richtung Kurhaus, erstreckt sich linker Hand (im Norden) die Kurhauskolonnade. Dort ist das Kleine Spiel (Automatenspiel) der Spielbank untergebracht. Rechter Hand gegenüber (im Süden) liegt die Theaterkolonnade mit den Eingängen zum Hessischen Staatstheater.

Seit der Anlage der beiden Wasserbassins mit den Kaskadenbrunnen 1856 bepflanzte man die gesamte Fläche mit Blumenrabatten und Broderien und legte dazwischen Spazierwege an.[12] Um das Geländeniveau auszugleichen wurde es 1905 im Zuge des Kurhaus-Neubaus bis zu 2,40 m aufgeschüttet. Anschließend gestaltete man die Fläche dem Zeitgeschmack entsprechend üppig aus. Diese Erscheinungsform wurde bis zum Ende der 1920er-Jahre beibehalten. Heute erscheint die Fläche vergleichsweise reduziert und erinnert damit wieder eher an die Zeit des unbepflanzten „Bowling Greens“.

Das Bowling Green wird wegen seiner beeindruckenden Kulisse oft für Freiluftkonzerte genutzt. So traten dort unter anderem Leonard Cohen, R.E.M., Sting, Nelly Furtado, Bryan Adams, Plácido Domingo, Lionel Richie, Eric Clapton, Elton John und Herbert Grönemeyer auf.

Ort in Google Map anzeigen!

|

09.09.2019: Die beiden Brunnenanlagen dominieren die Anlage. Insgesamt ein schöner Anblick.

|

| Parkanlagen/Gartenanlagen - Kurpark |

|

Der Kurpark wurde 1852 im Stil eines englischen Landschaftsgartens angelegt. Er erstreckt sich auf einer Fläche von 75.000 m² im Tal des Rambaches vom Kurhaus an der Innenstadt (Kureck) bis an den Ortskern von Sonnenberg. Vom umzäunten Kurparkbereich führt die Kuranlage durch das Rambachtal mit einem weiterem Weiher. Das Aukammtal mündet in das Rambachtal. Seitlich werden der Kurpark und das Rambachtal begrenzt von der Sonnenberger Straße im Norden und der Parkstraße im Süden. An den Hängen um den Kurpark dehnen sich große Villengebiete aus der Gründerzeit aus. Das regelmäßig bepflanzte Blumenbeet am Weiher wurde durch ein pflegeleichtes Buschrosenfeld ersetzt. Die Blütenpracht des Rhododendronbestands leidet seit Jahren durch einen Knospenbefall. Lediglich die zahlreichen Magnolien verzaubern Anfang April den Kurpark mit einem Blütenmeer.

Der Kurpark bietet neben einem Teich mit sechs Meter hoher Wasserfontäne und altem teils exotischem Baumbestand auch mehrere Kunstobjekte bzw. Monumente, darunter – am so genannten Nizzaplätzchen – zwei Portikus-Sandstein-Säulen aus dem Mittelbau des alten Kurhauses von 1810, sowie der Fjodor-Dostojewski-Büste. Am anderen Ende steht das Gustav-Freytag-Denkmal. 1907 wurde der Park im Zuge des Neubaus des Kurhauses umgestaltet und 1937 ausgelichtet. In den letzten Jahren wurden wiederum große Bäume gefällt und durch einheimische ersetzt. Selbst die große Zierkirsche wurde von der Baumfällaktion nicht verschont.

In der Konzertmuschel zwischen Kurhaus und Teich fanden früher jeden Sonntag klassische Konzerte statt. Seit einigen Jahren bildet der Park auch den Rahmen für Popkonzerte. So fand 2004 hier ein Konzert von Sting statt, 2005 trat Patricia Kaas auf. Am 28. Juli 2005 sprach hier der Dalai Lama vor ca. 10.000 Zuschauern, der Verein „Freunde für einen Freund“, 2004 unter anderem vom damaligen Ministerpräsidenten Roland Koch (CDU) mitgegründet, organisierte den Auftritt.

Homepage mit Öffnungszeiten und Eintrittsinformationen.

Ort in Google Map anzeigen!

|

09.09.2019: Von dem Kurpark waren wir etwas enttäuscht. Es ist heher ein Landschaftspark.

|

| Parkanlagen/Gartenanlagen - Warme Damm |

|

Der warme Damm wurde in den Jahren 1859 bis 1860 am Rande des Historischen Fünfecks, der Wiesbadener Altstadt, im Stile eines Englischen Landschaftsgartens angelegt.[1] An seinem Nordrand steht das Hessische Staatstheater.

Er wurde um 1890 auch als Neue Kursaal-Anlagen bezeichnet, ist aber nicht zu verwechseln mit dem nahe gelegenen Kurpark Wiesbadens.

Der Warme Damm verdankt seinen Namen einem Teil der Stadtbefestigung Wiesbadens – einem Damm, der den so genannten „Warmen Weiher“ begrenzte, in dem sich die Abflüsse der 26 Thermalquellen sammelten. Der Weiher, der als Pferdeschwemme genutzt wurde, gehörte zu einer Reihe von Gräben, die im sumpfigen Gelände im 17. Jahrhundert zum Schutz der Stadt angelegt worden waren. 1805 wurde der Weiher zugeschüttet. 1810 entstand die Wilhelmstraße, deren Verlauf genau durch das Gelände des ehemaligen Weihers führte. Der Name Warmer Damm ging später auf den neu angelegten Park über, der ab 1859 als Verlängerung des Kurparks von Gartenbaudirektor Carl Friedrich Thelemann konzipiert worden war. Zusammen mit dem Kurhaus und dem Kurpark war er im 19. Jahrhundert ein wichtiger Ort für die „Gesellschaftskur“.

Während ursprünglich 700 Bäume vorhanden waren, ist der Bestand auf etwa 200 geschrumpft.[3] Neben seltenen Bäumen (darunter Robinien, Zierquitten, Pagodenbaum, Tulpenbaum, Ginkgo, Sternmagnolie und Zaubernuss) finden sich im Park ein Teich mit Wasserfontäne (seit 1988) sowie zahlreiche Skulpturen (seit 1980). Der Weiher wird von Stadttauben, ägyptischen Nilgänsen, Stockenten, Teichrallen und einigen Graureihern bevölkert. An schönen Tagen werden die Tiere mit Brotresten überfüttert. Absinkendes Futter bildet auf dem Betonboden eine faulende Schlammschicht. Der Teich muss fast jährlich abgelassen und gereinigt werden.

Dem Einfluss der heißen Quellen in seiner Umgebung verdankt der Warme Damm schon sehr früh im Jahr eine ansehnliche Blütenpracht. Die Wiese vor dem Staatstheater erfreut sich im Sommer großer Beliebtheit.

Ort in Google Map anzeigen!

|

09.09.2019: Auch diese Anlage ähnelt eher einem englischen Landschaftspark. Schön ist der Teich mit der Fontäne.

|

| Profanbauten - Altes Rathaus |

|

Das 1608 bis 1610 errichtete Alte Rathaus von Wiesbaden ist das älteste Gebäude der Stadt. Es steht am zentralen Platz der Wiesbadener Altstadt in der Marktstraße, die den Schlossplatz tangiert. Es wurde ursprünglich im Renaissance-Stil von Antonius Schöffer nach den Plänen von Valerius Bausendorff mit massivem Erdgeschoss und sehr reichem farbigem Fachwerkobergeschoss mit Erkern und hohen geschwungenen Giebeln gebaut. Die 2-zweiläufige Treppe hatte kein Geländer. Für den Bau arbeiteten die Bewohner der Stadt sieben Wochen ohne Bezahlung. Rechts neben dem Eingang stand der Pranger mit Ketten und Halseisen. An Markttagen mussten die Delinquenten hier stehen und waren dem Spott ihrer Mitbürger ausgeliefert.

Unter den Fensterbrüstungen des 1. Obergeschoss waren in der Front und den beiden Erkern 11 aus Eichengehölz geschnitzte Relieftafeln, die beim Umbau 1928 ins städtische Museum kamen. 1725 erfolgten kleinere Umbauten. 1828 wurde das einstige Fachwerk-Obergeschoss gotisierend durch Steinmauerwerk ersetzt. Die hölzernen Reliefs unter den Front-Fenstern, welche die Tugenden Stärke, Gerechtigkeit, Nächstenliebe, Klugheit und Mäßigung darstellen, wurden dabei durch steinerne Kopien ersetzt. Die Originale aus Eichenholz können heute im Wiesbadener Museum besichtigt werden.

Heute dient das Gebäude der Stadt Wiesbaden als Standesamt. Im Gewölbekeller, den man über eine Treppe mittig unter der zweiläufigen Freitreppe erreicht, befindet sich ein Weinlokal.

Homepage mit Öffnungszeiten und Eintrittsinformationen.

Ort in Google Map anzeigen!

|

09.09.2019: Ein sehr schönes Gebäude. Leider wird z. Zt. ringsherum gebaut.

|

| Profanbauten - Erbprinzenpalais |

|

Das Erbprinzenpalais an der Wilhelmstraße in Wiesbaden ist ein von Christian Zais in den Jahren 1813 bis 1817 für den Erbprinzen der nassauischen Herzöge errichtetes klassizistisches Gebäude mit beherrschendem Mittelgiebel. Nach wechselvoller Geschichte beherbergt es heute die 1865 gegründete IHK Wiesbaden.

Nach der Gründung des Herzogtums Nassau wurde das repräsentative Gebäude eigens für den nassauischen Erbprinzen Wilhelm (* 14. Juni 1792; † 20. August 1839) errichtet. Der bekannte Stadtbaumeister Christian Zais, der bereits das alte Kurhaus in der Stadt errichtet hatte, konnte für das Bauvorhaben gewonnen werden.

Nach dem Zweiten Weltkrieg mietete die Hessische Landesregierung das Gebäude an und nutzte es für das Justizministerium. Im Jahre 1968 kaufte schließlich die Industrie- und Handelskammer Wiesbaden den Bau für 1,2 Millionen Mark von der Stadt und unterzog es einer Komplettrenovierung. Da diese jedoch mit 5,2 Mio. Mark weitaus teurer wurde, als zunächst angenommen, gab es die dann nicht realisierte Überlegung, das Gebäude abzureißen und durch einen günstigeren Neubau zu ersetzen. Das Erbprinzenpalais ist heute das einzige erhaltene der drei klassizistischen Gebäude von Christian Zais in Wiesbaden (das Alte Kurhaus wurde im Jahre 1906 durch einen Neubau ersetzt, das Hotel Vierjahreszeiten im Zweiten Weltkrieg zerstört).

Ort in Google Map anzeigen!

|

09.09.2019: Sehr dominantes Gebäude. Leider modern genutzt.

|

| Profanbauten - Kurhaus |

|

Das Kurhaus Wiesbaden gehört zu den prunkvollsten Festbauten Deutschlands. Es ist der gesellschaftliche Mittelpunkt der Kurstadt Wiesbaden und bietet zahlreichen Veranstaltungen einen repräsentativen Rahmen. Neben einem großen und einem kleineren Festsaal beherbergt es die Kurhaus Gastronomie Gerd Käfer und Roland Kuffler GmbH & Co sowie die Spielbank Wiesbaden.

Wiesbadens Bedeutung als Kurstadt blickt auf eine lange Geschichte zurück. Bereits die Römer kannten die Thermalquellen Wiesbadens. Auch der Name ‚Wiesbaden‘, entstanden aus Wisibada – das Bad in den Wiesen – lässt die Bekanntheit der Wiesbadener Quellen auch im Mittelalter erkennen.

Es besteht aus zwei gleich großen Flügeln. Im Südflügel ist zentral der große säulenbestandene Festsaal (Friedrich-von-Thiersch-Saal) mit seinem Parkett und erstem Rang untergebracht. Der Konzert- und Veranstaltungssaal hat 1350 Sitzplätze und misst 40 × 18 × 17 m.

An seinem Kopfende, den Südflügel abschließend, befindet sich der Muschelsaal. Der ursprüngliche „Südliche Lesesaal“ wurde vom Jugendstilmaler Fritz Erler[2] und Alexander von Salzmann[3] mit Fresken ausgestattet und mit Kieseln und Muscheln als Symbolen für Wasser und Erde ausgeschmückt. Mehrere kleinere Gesellschaftsräume, benannt nach Carl Schuricht, Carl von Ibell, Fjodor Dostojewski, Ferdinand Hey'l und Kaiser Wilhelm bieten, unterschiedlich ausgestaltet, Platz für Veranstaltungen. Ein Wintergarten schließt den Südflügel rückwärtig zum Kurpark ab.

Der Nordflügel beherbergt den kleineren Festsaal (Christian-Zais-Saal), das Restaurant Käfer’s sowie die Spielbank (Casino) im ehemaligen Weinsalon mit deren Großem Spiel (Roulette, Black Jack, Poker).

Zwischen Nord- und Südflügel befindet sich das Foyer in Form einer großen Halle, überragt von einer 21 m hohen Kuppel. Betreten wird dieser Raum durch den Haupteingang auf der Westseite. Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich der Ausgang zum Kurhauspark, der sich von innen nur durch ein anderes farbiges halbrundes Glasfenster unterscheidet. Gebildet wird der Haupteingang aus einer ionischen Säulenportikus, deren Gebälk die Inschrift Aquis Mattiacis (lat. „den Wassern der Mattiaker [geweiht]“) trägt, die an die römische Bezeichnung für die an der Stelle des heutigen Wiesbaden befindlichen warmen Quellen erinnert. Die Säulenportikus ist der Höhepunkt der 128 m langen Westfassade.

Im Jahre 1954 wurde im Friedrich-von-Thiersch-Saal eine Orgel der Firma Steinmeyer (Oettingen, Bayern) eingebaut, die hinter den meist verschlossenen drei Ziergittern an der Bühnenfront eingebaut ist. Die neue Orgel ersetzt die im Zweiten Weltkrieg zerstörte Orgel der Firma Sauer aus dem Jahre 1907.

Ort in Google Map anzeigen!

|

09.09.2019: Ein sehr mondänes Gebäude. Leider konnten wir keinen Blick in die Säle werfen, da gerade eine Veranstaltung vorbereitet wurde.

|

| Profanbauten - Kurhauskolonnade |

|

Die Kurhauskolonnade ist mit 129 m Länge die längste Säulenhalle in Europa. Sie wurde 1826/27 von Heinrich Jacob Zengerle errichtet.

Der Bau führte als bedeckter Kolonnadenweg zum damaligen „Cursaal“ und diente gleichzeitig zur Unterbringung von Läden für das Kurpublikum. Die vornehmen Geschäfte waren bis zur Fertigstellung 1827 in offenen Säulengängen des alten Kurhauses untergebracht, die beidseitig zu dessen Portikus lagen. Die nördliche „Alte Kolonnade“ bekam erst 1839 ihr südliches Gegenstück, die „Neue Kolonnade“ (Architekt: Baurat Carl Faber). Nach der Fertigstellung des Neuen königlichen Hoftheaters 1892–94 wurde der Bau mit einem repräsentativen neobarocken Mittelpavillon mit Säulenportikus als Theaterzugang ergänzt und fortan „Theaterkolonnade“ genannt.

Die drei Gebäude umschließen seitdem den zentralen Platz des Kurviertels von Wiesbaden auf drei Seiten. Um das Bowling Green, einen rechteckigen Platz mit zwei Kaskadenbrunnen, gruppieren sich an seinen Längsseiten sehr ähnliche Kolonnaden und quer dazu das 1905 bis 1907 erbaute neue Kurhaus. Der Vorläuferbau, das erste Kurhaus nach dem Entwurf von Christian Zais, bildete zusammen mit den Kolonnaden, den parallel laufenden Platanenalleen und den beiden Bassins ein klassizistisches Ensemble, zu dem auch der jenseits der Wilhelmstraße liegende damalige Theaterplatz (heute: Kaiser-Friedrich-Platz) gehörte.

Nach erneutem Umbau beherbergt heute der östliche Teil der Kurhauskolonnade das Kleine Spiel (Automatenspiel) der Spielbank Wiesbaden, während das Große Spiel im Kurhaus untergebracht ist. Im westlichen Kopf befindet sich ein Szene-Restaurant, der Hauptteil dient für Veranstaltungen. Der Thermalwasser-Auslauf wird nicht mehr genutzt.

Die südliche Theaterkolonnade ist weiterhin offen. Hier befinden sich der Haupteingang zum Großen Haus, ein Durchgang zum Theaterfoyer und der Eingang zum Kleinen Haus und Studio. Außerdem sind auch ein paar kleine exklusive Geschäfte angeschlossen. Der im Baustil abweichende Mittelpavillon der Theaterkolonnade wurde 1937/38 abgerissen und durch einen neuen ersetzt, der sich an der Architektur Zengerles und Fabers orientierte. Nach Kriegszerstörungen im Februar 1945 wurde dieser mittlere Abschnitt in der Nachkriegszeit fast unverändert wiederhergestellt.

Ort in Google Map anzeigen!

|

09.09.2019: Es ist nur noch die Kolonade am Theater zu besichtigen, die andere Seite wird gewerblich genutzt. Die Trinkanlage gibt es nicht mehr.

|

| Profanbauten - Neues Rathaus |

|

Äußerlich überbot die Architektur des Rathauses das gegenüberliegende Stadtschloss an Prunk. Mit dem malerisch altstädtischen Erscheinungsbild im Renaissance-Stil wollte die Stadt den Vertretungsanspruch der kommunalen Selbstverwaltung im Kaiserreich demonstrieren. Der Grundriss ist fünfeckig und war jeweils mit einem Eckturm versehen.

Im Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude in Teilen zerstört. Der beherrschende kunstvoll ausgestaltete Hauptgiebel mit seinen zwei spitzen Türmen hatte den Krieg überstanden. Dennoch wurde die Front abgerissen. Bis auf den Eingang wurde sie stark verändert und vereinfacht aufgebaut, und es wurde ein Stockwerk aufgesetzt. Die gewölbte Eingangshalle und das Treppenhaus blieben erhalten.

Das Amtsgebäude besitzt neben seiner eigentlichen Bestimmung auch öffentliche Ausstellungsräume sowie einen von der Bayerischen Gastronomie AG betriebenen Ratskeller.

Das Rathaus wird mit Thermalwasser beheizt. Es ist an das Leitungsnetz mit der Aufbereitungsanlage der Kaiser-Friedrich-Therme angeschlossen.

Ort in Google Map anzeigen!

|

09.09.2019: Dieses Gebäude ist durch die vielen Verziehrungen und dem roten Sandstein am Marktplatz sehr dominant. Es vermittelt mehr Prunk als das dahinterliegende Schloss.

|

| Profanbauten - Villa Clementine |

|

Die Villa Clementine ist eine Villa im Stil des Historismus in Wiesbaden.

Sie wurde 1878 bis 1882 vom Architekten Georg Friedrich Fürstchen für den Mainzer Fabrikanten Ernst Meyer erbaut. Der Unternehmer kaufte das Grundstück an der Ecke Wilhelmstraße/Frankfurter Straße 1877 für seine Frau Clementine, die allerdings kurz vor der Fertigstellung der nach ihr benannten Villa starb. Im Jahr 1888 stand die Villa im Blickpunkt der Weltöffentlichkeit, als hier der Wiesbadener Prinzenraub stattfand. Meyer verkaufte den Bau mit seinen römisch-pompejianischen Elementen 1890.

Im Jahr 1960 kam sie in den Besitz der Stadt Wiesbaden. Kurze Zeit darauf gab es stadtplanerische Überlegungen, den Bau einer autogerechten Stadt zu opfern. 1965 sah der damalige Planungsbeauftragte Ernst May vor, an ihrer Stelle eine U-Bahn-Station zu bauen. Diese Pläne wurden aufgegeben und 1973 beschloss die Stadt, die Villa für kulturelle Zwecke zu nutzen.

Im Jahr 1978 drehte der Hessische Rundfunk dort Teile der elfteiligen Verfilmung von Thomas Manns Buddenbrooks. Seit Anfang des 21. Jahrhunderts wird die Villa für Veranstaltungen genutzt, dient als Literaturhaus und ist Sitz des Wiesbadener Presseclubs. Im ersten Stock befindet sich das Café der Villa Clementine. Sowohl im blauen Salon des Cafés als auch im Garten stehen öffentliche Bücherschränke.

Homepage mit Öffnungszeiten und Eintrittsinformationen.

Ort in Google Map anzeigen!

|

09.09.2019: Ein architektonisch äußerst interessantes Gebäude. Es gibt keine Seite des Gebäudes die der andert ähnelt.

|

| Profanbauten - Villa Söhnlein-Pabst |

|

Die Villa Söhnlein-Pabst wurde 1903 bis 1906 von der Zürcher Architektengemeinschaft Pfleghard und Haefeli für den Sektfabrikanten Friedrich Wilhelm Söhnlein (vgl. Söhnlein Rheingold Sektkellerei) am Warmen Damm (Paulinenstraße 7) erbaut. Um seiner amerikanischen Frau Emma Pabst (vgl. Brauereidynastie Pabst Brewing Company) ein bisschen Heimatgefühl zu vermitteln, wurde die Villa nach Vorbild des Weißen Hauses in Washington geplant. Deswegen wird sie auch Weißes Haus genannt.

Diese Tatsache war wohl auch ein Grund dafür, dass die amerikanische Militärbehörde die Villa von 1945 bis 1990 nutzte, zuletzt als Hauptquartier des Standortes. Ab 1995 war sie im Besitz des Landes Hessen.

Ende der 1990er Jahre war im Gespräch, hier die neue Hessische Staatskanzlei unterzubringen, die aber inzwischen im ehemaligen Hotel Rose am Kranzplatz unterkam und dort im September 2004 eröffnet wurde.

Der Bauunternehmer und Bauträger Willi Müller kaufte die Villa Ende 2005 ließ sie von 2005 bis 2009 sanieren. Müller und seine Familie wohnen in den oberen Etagen, im Erdgeschoss betrieben ein Sohn und die Tochter bis 2010 das Café Weißes Haus. Seit 2010 ist das Café nur noch für Events zu mieten und steht ansonsten leer. Das restliche Haus wird von der Familie privat genutzt.

Ort in Google Map anzeigen!

|

Noch nicht besucht!

|

| Sakralbauten - Marktkirche |

|

Die neugotische Marktkirche ist die evangelische Hauptkirche der hessischen Landeshauptstadt. Sie wurde in den Jahren 1853 bis 1862 von Carl Boos als Nassauer Landesdom am Schlossplatz erbaut und war seinerzeit der größte Backsteinbau des Herzogtums Nassau.

Das Vorbild der dreischiffigen Basilika ohne Querschiff in neogotischem Stil mit klassizistischer Ornamentik war die Friedrichswerdersche Kirche von Karl Friedrich Schinkel in Berlin und hat wie diese einen ungewöhnlichen polygonalen 5/10tel-Chorschluss. Die Marktkirche war der erste reine Ziegelbau im Herzogtum Nassau. Der Westturm erhebt sich gut 88 Meter über den angrenzenden Marktplatz (historisch wird seine Höhe mit 300 Fuß / 98 Metern angegeben) und ist damit auch heute noch das höchste Gebäude der Stadt. Insgesamt gibt es 5 Türme: neben dem angesprochenen Westturm gibt es vier Ecktürme. Die Seitentürme haben eine Höhe von jeweils 58 m, die beiden Chortürme eine Höhe von 73 m.

Das Innere hat eine Länge von 50 m, eine Breite von 20 m und eine Höhe von 28 m und ist von Emporen umzogen. Das Deckengewölbe wurde als Sternenhimmel ausgemalt. Der Chor ist gegenüber dem Schiff um drei Stufen erhöht. Die bunten Glasmalereien der drei mittleren Fenster entstanden zwischen 1953 und 1962 und zeigen links die Geburt Christi, in der Mitte die Auferstehung und rechts die Kreuzigung Christi. Anlässlich des 150. Kirchenjubiläums wurden 2012 drei neue Fenster des Künstlers Karl-Martin Hartmann eingebaut, die unter anderem ein Porträt Martin Luthers vor einem schwarzen Loch und einen Auszug aus dem ersten Kapitel des Buches Genesis zeigen.

Der Chorraum wird durch die fünf lebensgroßen Statuen aus weißem Marmor beherrscht, die Herzog Adolph stiftete und die 1863 in der Kirche aufgestellt wurden. Emil Hopfgarten und sein Schüler Scipione Jardellea stellten die Figuren nach insgesamt fast 20 Jahren Arbeit fertig. Hinter dem Marmoraltar steht Christus mit ausgebreiteten, segnenden Händen auf einem Podest, links flankiert von den Evangelisten Markus und Johannes, rechts von Matthäus und Lukas.

Die polygonale Kanzel ruht auf einer achtseitigen Säule und hat einen gewölbten Schalldeckel, der an der Unterseite ein Sterngewölbe imitiert. Die Kanzel sollte ursprünglich ebenfalls aus Marmor angefertigt werden. Aus Kostengründen entstand 1862 ein bronzierter Eisenguss als Provisorium, der hinter dem rechten Chorbogen aufgestellt und seitdem nicht mehr verändert wurde.

Die ursprüngliche Orgel wurde 1863 von der Firma Eberhard Friedrich Walcker aus Ludwigsburg geliefert.

Homepage mit Öffnungszeiten und Eintrittsinformationen.

Ort in Google Map anzeigen!

|

09.09.2019: Die Kirche war leider geschlossen, da heute Montag war und an dem Tag Ruhetag ist.

|

| Sakralbauten - Russisch-Orthodoxe Kirche |

|

Die Russisch-Orthodoxe Kirche ist das einzige russisch-orthodoxe Gotteshaus in Wiesbaden und befindet sich auf dem Neroberg. Ihre vollständige Bezeichnung lautet Russisch-Orthodoxe Kirche der heiligen Elisabeth in Wiesbaden. In Wiesbaden wird häufig auch noch die Bezeichnung Griechische Kapelle verwendet, weil im 19. Jahrhundert orthodoxe Kirchen als „Griechische Kirchen“ bezeichnet wurden. Nordöstlich der Russischen Kirche befindet sich das frühere Wärterhaus, das heute als Pfarrhaus genutzt wird, und ein russisch-orthodoxer Friedhof, der zu den größten Westeuropas gehört. Die Russisch-Orthodoxe Kirche und ihre Gemeinde gehört zur Diözese von Deutschland der Russisch-Orthodoxen Kirche im Ausland.

Die Russisch-Orthodoxe Kirche in Wiesbaden wurde 1847 bis 1855 von Herzog Adolf von Nassau anlässlich des frühen Todes seiner Gemahlin, der 18-jährigen russischen Prinzessin Jelisaweta Michailowna, Großfürstin von Russland und Herzogin von Nassau (1826–1845), erbaut. Diese war die Tochter von Michael Romanow (1798–1849), dem jüngeren Bruder der Zaren Alexander I. (Regierungszeit: 1801 bis 1825) und Nikolaus I. (Regierungszeit: 1826 bis 1855). Adolf hatte die Prinzessin 1844 geheiratet, doch als sie im darauffolgenden Jahr bei der Geburt des ersten Kindes zusammen mit dem Kind starb, geriet er in eine solche Trauer, dass er beschloss, für sie eine Grabeskirche zu errichten. Das Geld für diese Kirche bezog er mit dem Segen des Zaren Nikolaus I. aus ihrer Mitgift.

Anlässlich des Besuchs Wladimir Putins in Wiesbaden im Oktober 2007 wurden die fünf goldenen Kuppeln aufwändig gereinigt und für ca. 500.000 Euro neu vergoldet.

Der Grundriss der Kreuzkuppelkirche aus beigem Sandstein bildet ein Quadrat mit einer Apsis an der Nordseite. Der Bau wird von fünf feuervergoldeten Kuppeln „gekrönt“, wobei vier kleinere die zentrale große Kuppel umgeben. Sie haben die für russische Kirchen typische Zwiebelform und weisen vertikal verlaufende Rillen auf. Auf allen Kuppeln sitzen feuervergoldete orthodoxe Kreuze, die alle nach Süden zeigen und bis auf das etwas größere zentrale gleich groß sind.

Nahe der Kirche der heiligen Elisabeth liegt der Russisch-Orthodoxe Friedhof. Er ist einer der ältesten seiner Art in Westeuropa und seit 1864 im Besitz der Russisch-Orthodoxen Kirche. Er wurde im Laufe der Zeit mehrmals erweitert, zuletzt im Jahre 1977. Der Friedhof liegt im benachbarten Wald, etwa 200 Meter nordöstlicher Richtung von der Kirche entfernt. Er kann auf Anfrage in der Kirche besichtigt werden. In den Jahren 2009 und 2010 wurde der Friedhof in Teilen saniert, umgefallene Grabsteine aufgerichtet, beschädigte Abschnitte der Friedhofsmauer ausgebessert und das Portal aus Sandstein restauriert.

Homepage mit Öffnungszeiten und Eintrittsinformationen.

Ort in Google Map anzeigen!

|

Noch nicht besucht!

|

| Sakralbauten - St. Bonifatius |

|

Die Kirche St. Bonifatius ist die katholische Hauptkirche der Stadt. Sie ist dem heiligen Bonifatius geweiht. Die in den Jahren 1844 bis 1849 von Philipp Hoffmann errichtete neogotische dreischiffige Hallenkirche beherrscht mit ihren beiden 68 m hohen Türmen die klassizistische Anlage des Luisenplatzes.

Die Kirche ist eine dreischiffige Hallenkirche auf dem Grundriss eines lateinischen Kreuzes. Sie besitzt eine Doppelturmfassade und einen halbrunden Umgangschor. Die Gesamtlänge beträgt 62 m, das Langhaus ist 24 m breit und 18 m hoch. Aufgrund der Lage am Nordrand des Luisenplatzes liegt das Portal im Süden und der Chor im Norden. Als Material für die Fassade wurde verputztes Bruchsteinmauerwerk verwendet, für alle Gliederungen und Zierelemente roter Sandstein. Stilistisch beschreibt sie einen „gotisierenden Rundbogenstil“, das heißt, sie erscheint auf den ersten Blick in (neo-)gotischen Formen, allerdings besteht der obere Abschluss der großen Fenster nicht aus einem Spitz-, sondern einem Rundbogen. Der Grundriss ist nach Norden hin ausgerichtet, die südliche, den Luisenplatz abschließende Hauptfassade mit einem dreibogigen Eingang wird von zwei schlanken, 68 m hohen, spitzen Türmen überragt.

Die nach dem Krieg ersetzten Fenster und Rosetten wurden nach Entwürfen des Malers und Glasbildners Johannes Beeck aus Nettetal in der Glasbildner-Werkstatt Derix in Taunusstein gefertigt. Der trotz der hellen Fenster sehr dunkel erscheinende Innenraum wirkt durch seine geringe Höhe von 18 m sehr breit. Die 22 relativ dünnen und einfach gehaltenen Achteckpfeiler, lassen den Raum jedoch groß erscheinen. Durch die rot-blauen Fenster und die roten Sandsteinelemente bei ansonsten weiß gehaltenem Putz taucht er in einen sanften Ton. Die Decke besteht aus einem einfachen Rippengewölbe. Im Chor gibt es reichere Verzierungen. Die Wölbung ist rund- und nicht spitzbogig.

Bei der grundlegenden Renovierung im Jahr 1965 wurde der alte Hauptaltar, der sich bis dahin im Chorabschluss befand, entfernt. Seit 1967 steht der neue Hauptaltar auf einem Podest aus rotem Marmor in der Vierung. Im Chor stehen, von Karl Hoffmann geschaffen, eine Kreuzigungsgruppe sowie Statuen des Franz von Assisi und der Teresa von Ávila.

Homepage mit Öffnungszeiten und Eintrittsinformationen.

Ort in Google Map anzeigen!

|

09.09.2019: Eine sehr aufgeräumte Kirche. Modernes Outfit in einem historischen Gebäude.

|

| Wehranlagen - Heidenmauer |

|

Die Heidenmauer ist das bekannteste römische Denkmal in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden, dem römischen Aquae Mattiacorum. Sie wurde nach bisheriger Ansicht um 370 n. Chr. unter Kaiser Valentinian I. errichtet und ist damit das älteste erhaltene Bauwerk der Stadt. Der Zweck dieser Wehrmauer lässt sich bis heute nicht eindeutig bestimmen, wie auch die Datierung nicht genauer als allgemein in die Spätphase des römischen Wiesbaden eingegrenzt werden kann.

In der wilhelminischen Zeit wurde die Heidenmauer zum Bau der Coulinstraße durchbrochen und im Stil der Zeit mit dem sogenannten Römertor ergänzt. Während von der Mauer nur wenige Abschnitte oberirdisch sichtbar sind, ist das später eingefügte Tor als sichtbares Monument in die städtebaulichen Strukturen des 19. Jahrhunderts im Quellenviertel eingebunden. Es ist ein Kulturdenkmal aus künstlerischen, städtebaulichen und ortsgeschichtlichen, die Heidenmauer aus stadtgeschichtlichen Gründen.

Die Heidenmauer befindet sich im Zentrum Wiesbadens und beginnt auf dem Schulberg, von wo sie in östlicher Richtung talwärts verläuft und in der Straße Am Römertor endet. In Höhe der Langgasse knickte der ehemalige Verlauf leicht südlich ab und endete nahe der Marktkirche in einem mittelalterlichen Turm, dem sogenannten Stümperturm oder Stümpert. Insgesamt ist sie auf einer Strecke von 520 m nachweisbar, wovon aber nur noch 80 m erhalten bzw. sichtbar sind.

Beiderseits der Mauer wurden spätantike Bestattungen mit typisch germanischen Grabbeigaben (Wiesbadener Fibeln) entdeckt. Die Grabausstattung der Männer mit Schwertern, Lanzen und Äxten weist darauf hin, dass es sich um Söldner in römischen Diensten handelte. Man hielt die Gräber des frühen 5. Jahrhunderts ursprünglich für burgundisch, in der modernen Forschung wird die Zuweisung an eine ethnisch fassbare Gruppe vorsichtiger gesehen.

Ort in Google Map anzeigen!

|

09.09.2019: Dafür sind wir auf den steil ansteigenden Schulberg gestiegen, aber der schöne Anblick entschädigt.

|