| Was |

Bild |

Information |

Besucht |

| Burgen/Schlösser - Äußere Festung Akershus |

|

Den nye Tenalje, Laboratorikjøkkenet, Hornverket und Høymagasinet:

Den nye Tenalje (deutsch: die neue Tenaille) von 1750 ist das letzte große Befestigungswerk der Anlage. Um sie zu bauen, sprengte man Teile des Berges ab. Die entstandenen Felsbrocken nutzte man dann, um die Mauer zu errichten. Die Tenaille ist mit 36-Pfund-Haubitzen bestückt. An den Flanken sind 3- und 6-Pfund-Geschütze aufgestellt. Alle stammen aus dem 18. Jahrhundert.

Laboratoriekjøkkenet (deutsch: Laboratorium) ist das einzige Gebäude auf den nye Tenalje. Es entstand 1836 und wurde früher auch ensomt fengsel (deutsch: einsames Gefängnis) genannt. Das quadratische Gebäude mit Zeltdach, welches wahrscheinlich vom Ingenieur Michael Smith Arentz geplant wurde, verlängerte man 1915 ebenfalls im einfachen Empirestil. Bis 1862 wurde das Gebäude als Laboratorium genutzt, danach richtete man 4 Zellen in jeder Etage ein. Bei einem Umbau im Jahr 1910 wurden Werkstätten integriert. Heute befinden sich Büros im Haus.

Das Høymagasinet (deutsch: Heumagazin), das sich auf dem Hornverk befindet, stammt aus dem Jahr 1845. Es ist ein Fachwerkhaus, dessen Holzkonstruktion ein seltenes Muster erzeugt. Die Fächer sind ausgemauert. Die Dachkonstruktion aus Stahl war seinerzeit sehr fortschrittlich und wurde ursprünglich für den Bahnhof von Versailles entwickelt. 1970 wurde im Zuge der Restaurationen des Außengeländes diskutiert, ob man das Gebäude, wie auch das Restaurant Skansen auf dem Gelände des Kontraskjæret, abreißen solle. Doch man erkannte seinen Wert und das Byantikvaren, die städtische Denkmalbehörde, setzte es in den 1980er Jahren instand. Heute beherbergt es ein Stadtmodell Oslos.

Kontraskjæret und Reithalle:

Der Park Kontraskjær befindet sich auf dem Gebiet der früheren Esplanaden zwischen der Stadt und der Burg.

Ridehus på Kontraskjæret (deutsch: Reithalle auf dem Kontraskjær) ist eine Kopie des nye ridehus (deutsch: Neue Reithalle) und wurde 1900 erbaut. Das Gebäude wird von den Reitercorps der Polizei genutzt und zeigt ein fast verschwundenes Element sowohl in der Polizeiarbeit als auch in der Verteilung.

Myntgatekvartalet und angrenzende Gebäude:

Das Myntgatekvartal repräsentiert die einstige Bedeutung der Pferdehaltung in der Verteidigung. Zu dem Quartier gehören die Gebäude Kavalleristallen, Ingeniørstallen, Artilleriestallen und Kavallerikasernen. Die Gebäude Offisersstallen, Høymagasinet und Ridehus på Kontraskjæret stehen in unmittelbarer Nähe. Der Offiziersstall und die Reithalle werden heute noch von der berittenen Polizei benutzt. Dies bewahrt das historische Vermächtnis des Viertels. Die Gebäude des Myntgatekvartal bestehen aus verfugtem Ziegel und stellen damit einen Bezug zum Quartier des Hovedarsenal her. Heute sind Büros in den Gebäuden untergebracht, trotzdem blieb der Charakter des Viertels erhalten.

Der Kavalleristall (deutsch: Kavalleriestall) stammt aus dem Jahr 1867 und wurde in zwei Etappen nordwärts erweitert. Der mittlere Teil entstand 1894, der nördliche 1901. 1950 wurden in beiden Etagen und im Dachgeschoss Büros eingerichtet. Sie werden vom Miljøverndepartment, dem Umweltministerium, benutzt.

Der Artilleristall (deutsch: Artilleriestall) von den Architekten Schirmer und von Hanno stammt aus dem Jahr 1861. Das Gebäude bestand aus einem Stall im Erdgeschoss mit darüberliegenden Heulager in der Dachebene. Für die Kavallerie verlängerte man das Haus 1867 in Richtung Süden. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab man die Pferdehaltung im Gebäude auf und baute es zu einem weiteren Verwaltungsgebäude des Miljøverndepartment um. In den 1950er Jahren wurden neue Fenster und eine weitere Etage eingezogen.

Festningsplassen und umliegende Gebäude:

Der Festningsplass, als Teil des Gebietes Hovedtangen, hat eine lange Tradition als Parade- und Festplatz. Seit 1380 bestand zwischen Dänemark und Norwegen ein Staatenbund unter dänischer Vorherrschaft, der erst 1840 endete. Die Krönungen der dänisch-norwegischen Könige fanden demnach nicht in Norwegen statt. Daher bereitete man 1591 erstmals König Christian IV. auf dem Festningsplass einen königlichen Empfang.

Das Gebäude Kommandantskapet wurde vom Architekten Patrocolus von Hirsch entworfen und um 1800 für den Hauptmann der Wache gebaut. Mit einem Seitenflügel, in dem unter anderem ein Stall und die Waschküche untergebracht war, schließt es sich an das Gebäude General Glads gård an. Es ist ein einfaches, mit Paneelen verkleidetes Haus im Empirestil. Wahrscheinlich wurden Teile des Vorgängerbaus von 1745 wiederverwendet. Heute sind noch viele Details im Originalzustand erhalten. Im Erdgeschoss waren die Büroräume für den Platzmajor eingerichtet. Dort befinden sich auch heute noch ein Besprechungszimmer und Büroräume. Im ersten Obergeschoss liegt die Wohnung des Kommandanten. 1911 wurde auch der Seitenflügel zu Bürozwecken umgebaut.

Ort in Google Map anzeigen!

|

Noch nicht besucht!

|

| Burgen/Schlösser - Innere Festung Akershus |

|

Batterien und Bastionen:

Die Dronningens batteri (deutsch: Batterie der Königin), auch den store voll (deutsch: der große Wall) genannt, wurde 1567 zusammen mit der Kongens batteri angelegt. Im Erdwall der Batterie befinden sich ein alter Munitionskeller und ein Brunnen. Heute befinden sich zwei 12-Pfund-Kanonen aus dem 18. Jahrhundert auf der Batterie.

Die Kongens Batteri (deutsch: Königs Batterie) ist ebenfalls Teil des Store voll. Innerhalb des Walls befindet sich unterhalb der Kongens Batteri eine Kasematte aus den 1580er Jahren, die die Ostseite des Schlosses schützen sollte. Im Süden gibt es zwei Kanonentore. Hier befanden sich zwei schmiedeeiserne Kanonen, die auf 15-Pfund-Kugeln ausgelegt waren.

Det dobbelte batteri (deutsch: die doppelte Batterie) entstand erst gegen Ende des 17. Jahrhunderts. Vorher, in den 1630er Jahren, wurden jedoch schon die Außenmauern der Festungsmauern errichtet. Über ein Tor in der Südmauer, das dobbelte Lønnporten, gelangte man entlang des Felshanges vor der Dronningens batteri zum Lønnporten am Knutstårnet. Als die dobbelte Batteri gebaut wurde, erhielt sie Geschütze auf 2 Ebenen. Die unteren, zwei 6-Pfund-Kanonen, befanden sich in einer großen Kasematte mit Kanonentoren zur Nordseite. In einer kleineren Kammer des Gewölbes bewahrte man das Schießpulver auf.

Die Prins Carls Bastion ist eine regelmäßige Bastion, die während der ersten Bauphase der Festung (1616–1653) angelegt wurde. In den 1650er Jahren war sie als Flankenbauwerk gegen Munkstårnet fertiggestellt. Im selben Zeitraum wurden auch die Mauern erhöht. Bevor das Tor in der Ostkurtine gebaut war, befand sich hier von 1625 bis 1653 ein provisorischer Hauptzugang zum Schloss.

Arkeligården, Corps de Garde und Redderstedet:

Corps de garde ist ein Barockgebäude mit offener Pfeilerhalle aus dem Jahr 1754. Es diente als Wachgebäude mit Arrestzelle. Später wurde es als Wohngebäude genutzt.

Retterstedet (deutsch: Richtplatz) bezeichnet die ehemalige Hinrichtungsstätte der Festung Akershus. Sie liegt vor dem store voll neben dem Gebäude der dobbelte Batteri. Während des Zweiten Weltkrieges, im Februar und März 1945, wurden hier 42 Norweger unter deutscher Besatzung umgebracht. In einem Baum sind heute noch mehrere Einschusslöcher sichtbar.

Skapenorts kruttårnet und Blykjelleren:

Skarpenorts kruttårn (deutsch: Skarpenorts Pulverturm), auch den store kruttårn (deutsch: der große Pulverturm) genannt, wurde 1657 als Pulverlager angelegt. Darüber hinaus wurde das dreigeschossige Bruchsteingebäude als Torturm genutzt. Zwei große Gewölbegänge verlaufen durch das Haus und mündeten auf seiner Südseite vor zwei Toren. Diese sind heute vermauert und durch zwei kleinere Eisentüren ersetzt.

Der Blykjeller (deutsch: Bleikeller) wurde wahrscheinlich um 1600 zusammen mit der Bastion Skarpenort angelegt. Das Bruchsteingebäude reicht tief in die Erde und ragt nur wenig über das Gelände hinaus. Innen besitzt es ein Gewölbe aus Ziegeln. Möglicherweise wurde es als Kasematte der rechten Flanke der Bastion angelegt.

Artilleribygningen, Kronprinsens Kruttårnet und Halmlageret:

Das 1774 erbaute Artilleribygningen (deutsch: Artilleriegebäude) wird auch det lange røde hus (deutsch: das lange rote Haus) genannt. Auf dem südlichen Eckstein ist sein Baujahr eingraviert. Es wurde auf der nördlichen Kurtine erbaut und innerhalb des Gebäudes sind die Stützpfeiler der Kurtine noch vorhanden. Früher gab es vom Haus einen Gang der zu einem Ausfalltor in der Kurtinenmauer führte. Dieser ist mittlerweile verschüttet, aber eine Eisentür in der Mauer deutet noch auf den Ausgang hin.

Kronprinsens kruttårn (deutsch: Kronprinzens Pulverturm) war ursprünglich ein eingeschossiges Haus mit Mansarddach aus dem Jahr 1755. Die Pulverkammer war als Gewölbe ausgeführt. 1830 wurde eine zweite Etage ins Gebäude eingezogen. Dort wurden Schlafplätze für 50 bis 60 Strafgefangene eingerichtet, da das Kornmagasin bereits voll belegt war.

Das Halmlageret (deutsch: Strohlager) wurde 1861 gebaut, nach dem die Erdmassen aus der Kronprinsen Bastion entfernt waren. Es sitzt direkt auf den Außenmauern der Bastion und diente als Lagerhaus für Stroh und Heizmaterialien. Im Jahr 1891 wurde es südwärts verlängert, um mehr Platz für Lager und Werkstätten zu schaffen. Das Riksantikvaren nutzte das Dachgeschoss von 1965 bis 1991 als Restaurationsatelier.

Karpedammen und Versorgungsgebäude:

Karpedammen (deutsch: Karpfendamm) ist Teil eines alten Wasserlaufs, der südlich der Prins Carls Bastion in die Bucht Bjørvika floss. Der Teich ist seit dem 18. Jahrhundert auf den Karten der Festung verzeichnet. Sowohl Mitte des 19. Jahrhunderts als auch Mitte des 20. Jahrhunderts wurde er wieder instand gesetzt. Heute ist er Teil eines kleinen Parks mit Freilichtbühne vor dem Store Provianthus.

Store Provianthus (deutsch: Großes Provianthaus) war ursprünglich, wie auch der Name besagt ein Proviantmagazin. Es wurde um 1690 errichtet und im 18. Jahrhundert zweimal verlängert. Nachdem der neue Weg westlich des Hauses fertig war, wurden um 1830 die Fenster und Türen von der Ostseite auf die Westseite verlegt.

Das Lille Provianthus (deutsch: Kleines Provianthaus) wurde 1751 gebaut und bis 1833 als Proviantmagazin genutzt. Im folgenden Jahr wurde es zum Gefängnis mit sechs großen Schlafsälen umgebaut und war unter Namen nordre strafanstaltbygningen (deutsch: nördliches Strafanstaltsgebäude) bekannt.

Das Kornmagasin (deutsch: Kornmagazin) wurde 1787 errichtet. Ab 1820 wurde es jedoch zum Landesgefängnis umgebaut.

Die Bakeri (deutsch: Bäckerei) wurde 1759 erbaut und ersetzte die alte Bäckerei die ursprünglich an dieser Stelle stand.

Die Fengselkirke (deutsch: Gefängniskirche) wurde von den Architekten Heinrich Ernst Schirmer und Wilhelm von Hanno entworfen und 1866 fertiggestellt. Im Erdgeschoss befand sich die Gefängnisküche und ein Bad. In der oberen Etage war der Kirchensaal sowie ein Schulungsraum untergebracht.

Gebäude um den Michael von Sundts Plass:

Das Tor Festningsporten (deutsch: Festungstor) bildet den heutigen Haupteingang zur Festung. Über die Festungsbrücke gelangt man vom Festungsplatz durch das Tor auf den Michael von Sundts Plass. Der Platz ist nach dem Generalquartiermeister Michael von Sundt (1679–1753) benannt und dient als Exerzierplatz für die königliche Garde.

Das Fengselsdirektørboligen (deutsch: Wohnhaus des Gefängnisdirektors) wurde als Wohnhaus für den Hausmeister gebaut. Im unteren Geschoss befanden sich darüber hinaus ein Büro für den Pfarrer, Archive und ein Laden, in dem die Produkte des Gefängnisses verkauft wurden.

1724 wurde die Hovedvakt, auch Hoved Corps de Garde genannt, errichtet. Das eingeschossiges Haus fungierte als Wachstube, und wurde kurz darauf auch als Arresthaus genutzt.

Barakker (deutsch: Baracken) waren zeittypische Unterkünfte für Soldaten. Die Baracken um den Michael von Sundts Plass wurden in mehreren Etappen von 1747 bis 1778 gebaut.

Heute befindet sich neben den Baracken der Munkedam, der im 18. Jahrhundert angelegt wurde. Er diente als Wasserspeicher und besaß eine unterirdische Verbindung zum Brunnen im Stallgården. Ebenso wie der Karpedamm wurde der Munkedamm Mitte des 19. und 20. Jahrhunderts instand gesetzt.

Homepage mit Öffnungszeiten und Eintrittsinformationen.

Ort in Google Map anzeigen!

|

Noch nicht besucht!

|

| Burgen/Schlösser - Königliches Schloss |

|

Allgemeine Informationen:

Das klassizistische königliche Schloss zu Oslo befindet sich in Staatsbesitz und ist dem König von Norwegen zur Verfügung gestellt. Es liegt am Ende der Karl Johans gate und ist von einem 22 Hektar großen Park umgeben. Das Schloss hat mehrere Funktionen zu erfüllen. Es dient als Residenz des Königs, als Ort der staatlichen Repräsentation, der Verwaltung der Monarchie und auch als vornehmstes Gästehaus des Landes. Beim Bau handelt es sich um eine Dreiflügelanlage, die aus Backstein errichtet wurde und verputzt ist. Der dreigeschossige Hauptflügel ist durch drei Risalite aufgelockert, wobei nur der Mittelrisalit durch die Säulenfront hervorsticht. Dieser Flügel ist 100,80 Meter lang und 24,10 Meter breit. Die beiden zweigeschossigen Seitenflügel sind 40,70 Meter lang und 14,30 Meter breit. Das Schloss umfasst 173 Räume und gehört somit zu den kleineren Residenzen Europas.

Innenausstattung;

Zu dieser Zeit war es noch üblich, für das Königspaar getrennte Zimmerfluchten anzulegen. So befand sich im Erdgeschoss das Appartement der Königin und direkt darüber im Hauptgeschoss das Appartement des Königs. Wie üblich sind auch die Staatsräume in der Hauptetage zu finden. Diese Bauhülle galt es nun auszustatten.

Der Architekt wurde freigestellt und begab sich auf eine 15-monatige Reise nach Kopenhagen, Hamburg, München und Dresden. Der Hauptzweck der Reise war es, Ideen für die Innenausstattung des Schlosses zu gewinnen, aber er lernte auch neue Materialien und Stilrichtungen kennen. Das Ergebnis war eine Serie von 66 Zeichnungen mit Vorschlägen für die Ausgestaltung der Haupträume einschließlich Beschreibung und Kostenvoranschlägen. Dieses Werk ist unter dem Namen „Die große Komposition“ bekannt. Die Dekoration des Ballsaals ist von Karl Friedrich Schinkels Konzertsaal im Schauspielhaus in Berlin beeinflusst und der Weiße Salon besitzt die erste Neorokokoausstattung Norwegens. Einen bedeutenden Beitrag zur Ausstattung leistete der Dekorationsmaler Peder Wergmann. Die Arbeiten wurden 1839 aufgenommen und 1848 beendet.

Erweiterungsmaßnahmen:

1844 folgte Oscar I. (1799–1859) seinem Vater auf den Thron. Das neue Königspaar hatte fünf Kinder und so war das Schloss zu klein. Da das bescheidene Äußere auch Proteste in der Öffentlichkeit auslöste, genehmigte das Parlament weitere 108.000 Daler zur Aufwertung der Architektur. Die monumentale Säulenfront wurde nun erbaut und die Platzprobleme durch die Verlängerung der Seitenflügel behoben.

Zwischen 1846 und 1848 erhielt die Residenz ihre Möblierung. Dafür wurden 53.000 Daler bereitgestellt. Die prächtigen vergoldeten Möbel für die Staatsräume wurden in Stockholm und Berlin angefertigt, während die einfacheren Möbel im Inland produziert wurden.

Am 26. Juli 1849 erfolgte die Eröffnung des Gebäudes mit einem großen Ball für 1200 Gäste.

Das Schloss wird permanente Residenz:

Ein wichtiges Ereignis in der Geschichte Norwegens war 1905 die Auflösung der Union mit Schweden. Man entschied sich per Volksabstimmung, die konstitutionelle Monarchie beizubehalten und wählte Prinz Carl von Dänemark (1872–1957) aus dem Hause Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg zum König. Er bestieg als Håkon VII. den Thron. Seine Gemahlin Maud von Großbritannien und Irland war eine Enkeltochter von Königin Victoria. Ab jetzt wurde das Schloss ständig bewohnt. Um es den neuen Erfordernissen anzupassen, erfolgten in den Jahren 1906 bis 1907 umfangreiche Modernisierungen. So wurde eine gemeinsame Familienwohnung im Hauptgeschoss eingerichtet, da getrennte Wohnungen nicht mehr notwendig waren. Eine Zentralheizung und moderne sanitäre Anlagen wurden ebenfalls installiert.

Während des Zweiten Weltkriegs war die Königliche Familie im Exil und das Schloss wurde als deutsches Hauptquartier benutzt. Reichskommissar war seit 24. April 1940 Josef Terboven (1898–1945). Er ernannte den norwegischen Faschisten Vidkun Quisling (1887–1945) am 1. Februar 1942 zum Ministerpräsidenten. Quisling benutzte das Wohnzimmer der Königsfamilie als Büro.

Aufgrund der Vernachlässigung des Gebäudes während der Besetzung wurden mit der Thronfolge von Olav V. 1957 wieder Renovierungen nötig. Die Restaurierungen in den 1960er Jahren erfolgten dann unter einem neuen Ansatz. Bis dato wurden Räume im Zeitgeschmack umgestaltet, während man nun auf Wiederherstellung der historischen Dekoration achtete. Das Schloss wurde inzwischen als wichtiger Teil des nationalen Erbes betrachtet.

Das Schloss unter Harald V.:

1991 wurde Harald V. König von Norwegen. Er lebte aber weiterhin auf Skaugum. Das Schloss bedurfte inzwischen einer Generalsanierung, da elektrische und sanitäre Anlagen völlig veraltet waren. Die wurde in mehreren Phasen während der 1990er Jahre durchgeführt und umfasste auch die Wiederherstellung historischer Raumfassungen.

Für das Königspaar wurde eine moderne Wohnung mit Wintergarten im 2. Obergeschoss des südlichen Hauptflügels eingerichtet. Der Einzug erfolgte 2001. Im restlichen Teil des Stockwerks befinden sich Gästesuiten und Zimmer mit modernen Bädern. Das Hauptgeschoss beherbergt die Staatsräume sowie südlich der Galerie die Arbeitszimmer von König Harald V. und Königin Sonja. Nördlich davon schließen sich die Büros von Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit an. Die frühere Familienwohnung im südlichen Seitenflügel wurde aufgegeben und in Büros für die Hofangestellten umgestaltet. Die wichtigsten offiziellen Räume sind das Vogelzimmer, der Spiegelsalon, das Tägliche Speisezimmer, der Kleine Festsaal (255 m²), der 10 Meter hohe Große Ballsaal (360 m²) und das Große Speisezimmer (300 m²). Im Erdgeschoss befindet sich der Saal des Staatsrats, wo jeden Freitag um 11 Uhr das Kabinett mit dem König zusammentrifft. Für Staatsgäste stehen hier die Haakon-VII-Suite und die Dronning-Maud-Suite zur Verfügung. Diese Räume umfassen teilweise das ehemalige Appartement der Königin. Im nördlichen Seitenflügel direkt unterhalb des Großen Speisezimmers hat die Schlosskapelle ihren Platz. Versorgungsräume, Büros, Kantine und Küche befinden sich im Untergeschoss.

Somit ist das Königliche Schloss zu Oslo ein gutes Beispiel für ein vom Keller bis zum Dach genutztes lebendiges Residenzschloss. Seit dem Jahr 2000 finden in den Sommermonaten Juni bis August Führungen durch das Schloss statt.

Schlosspark:

Der das Schloss umgebende Park wurde als englischer Landschaftspark mit Teichen und unterschiedlicher Vegetation vom Schlossgärtner Martin Mortensen ab 1840 angelegt. Statuen im Park wurden für den Mathematiker Niels Henrik Abel 1908, die Schriftstellerin Camilla Collett 1909 (beide von dem norwegischen Bildhauer Gustav Vigeland), Königin Maud 1959 und Kronprinzessin Märtha 2007 aufgestellt.

Schlossplatz

Der große Platz vor dem Schloss war als strenges Rechteck geplant und wurde aber durch Schlossgärtner Martin Mortensen zu einer hufeisenförmigen Anlage abgemildert. Mit der Errichtung des Reiterstandbildes von Karl Johann 1875 erfolgte eine Aufteilung in einen oberen und unteren Platz durch eine Treppenanlage.

Nördlich des Schlosses steht das im Schweizerstil erbaute hölzerne Wachgebäude. Es wurde 1845 von Linstow errichtet. Zwischen 1845 und 1848 entstand auch der historistische Marstall in der südwestlichen Ecke des Parks. Die Erweiterung um eine Reithalle und Garagen erfolgte 1909 bis 1912.

Homepage mit Öffnungszeiten und Eintrittsinformationen.

Ort in Google Map anzeigen!

|

28.06.2019: Um das Schloss zu besichtigen, es sind nur die öffentlichen Räume, muss man frühzeitig einen Termin vereinbaren. Das Gebäude sieht recht gut aus. Es wird von der königlichen Garde bewacht.

|

| Burgen/Schlösser - Schloss in Akershus |

|

Nordfløyen:

Die Grundsteinlegung des Nordfløyen (deutsch: Nordflügel) war um 1300. Er beherbergte die Königshalle im Obergeschoss. Im 2. Obergeschoss lagen die königlichen Gemächer von Königin Margaretha und König Håkon VI. Im Keller des Bruchsteingebäudes wohnten die Bediensteten und Wachen des Königs. 1969 bekam der Saal im 1. Obergeschoss den Namen Olav V. Halle. Die Halle im 2. Obergeschoss in dem einst die königlichen Gemächer waren wird heute Margarethasaal genannt.

Fadebursfløyen:

Fadebursfløyen ist ein eingeschossiges Haus zwischen dem Nordflügel und dem Vågehalstårn. Es entstand um 1300 und wurde direkt an die Burgmauer aus Bruchstein angebaut. Im Mittelalter enthielt es wahrscheinlich das königliche Archiv und andere Wertsachen. Der Keller wurde als Münzlager genutzt.

Vågehalstårnet:

Der Vågehalstårn stellt den zentralen Verteidigungsturm der Burg dar. Er wurde um 1300 gebaut und war ursprünglich 20 Meter hoch. Als 1527 der Blitz auf der Burg einschlug, brannte auch dieser Turm. Einige Jahre nach dem Brand reduzierte man seine Höhe und im 17. Jahrhundert trug man den größten Teil des Turms ab.

Fruerstuefløyen:

Das Fruerstuehuset (deutsch: Frauenflügel) befindet sich zwischen dem Vågehalstårnet und dem Sydfløyen. Es wurde zur gleichen Zeit wie die anderen Gebäude der Burg errichtet, es wird jedoch berichtet, dass hier ein früheres Gebäude aus Holz stand. Da es durch Brände und Verfall gefährdet war, wollte schon Herzog Christian (später Christian II.) ein Steinhaus bauen lassen. Dies geschah jedoch erst unter Lehnsherr Christen Munk. Es wurde als zweigeschossiges Gebäude direkt auf die östliche Burgmauer aufgebaut.

Sydfløyen:

Der Sydfløyen (deutsch: Südflügel) wurde um 1300 erbaut. Der ursprüngliche Haupteingang zum Schloss führte einst durch den Mørkegang in den Keller des Gebäudes. Der Tordurchgang mit Spitzbogen ist erhalten und trägt die Spuren eines ehemaligen Fallgitters. Die älteste Baugeschichte ist nicht bekannt, um 1540 gab es jedoch umfassende Änderungen.

Skriverstuefløyen:

Der Skriverstuefløyen (deutsch: Schreibstubenflügel) stammt wie das übrige mittelalterliche Burgschloss aus der Jahrhundertwende um 1300. Er wurde jedoch 1638 neu über der mittelalterlichen Burgmauer errichtet.

Romeriksfløyen:

Der Romeriksfløyen wurde um 1300 erbaut. Unter Christian IV. wurde 1633 der obere Teil entfernt und um eine weitere Etage aufgestockt. Diese Aufstockung ist mit Eisenankern verklammert und die Schichtung des Mauerwerks ist deutlich ablesbar. Im Mittelalter betrieb man im Keller des Hauses eine Küche.

Knutstårnet und Knuts Kurtine:

Der Knutstårnet wurde um 1300 errichtet und hieß früher Kanniketårnet. Der Name bezieht sich wahrscheinlich auf den Propst Magister Åke, der zu der Zeit König Håkon V. Magnussen Kanzler des Königs war. In späterer Zeit wurden mehrere Pröpste Kanzler und die Bezeichnung deutet wahrscheinlich auf eine Schreibstube im Turm hin.

Romeriks Bastion und Vedhagen:

Im Mittelalter lag westlich vor dem Romeriksfløyen der Vedhagen (deutsch: Baumgarten oder Holzgarten). Es war ein abgeschlossener, befestigter Küchenhof. Hier wurde Brennmaterial aufbewahrt, es gab ein Schlachthaus und ein kleines Räucherhaus.

Stallgården:

Der Stallgården (deutsch: Stallhof) ist ebenfalls ein befestigter Hof und grenzt im Norden an den Vedhagen. Früher wurde der Stallgården Vorburg genannt. Entlang seiner Mauern standen viele Nebengebäude. Darunter befanden sich eine Wäscherei, eine Bäckerei, ein Stall und ein Brunnenhaus. Der Brunnen im Stallgården wurde im 16. Jahrhundert zehn Meter tief in den Fels gebrannt. Dies war eine sehr zeitintensive Prozedur, in der abwechselnd Feuer gemacht und dann mit kaltem Wasser gelöscht wurde. So platzte der Fels nach und nach in kleinen Stücken ab und konnte mit der Hacke bearbeitet werden. Mit der gleichen Technik schuf man einen geheimen Verbindungsgang zum Munkedammen außerhalb der Hauptburg.

Das königliche Mausoleum:

Am Südflügel des Schlosses befindet sich in der Krypta der Schlosskirche die letzte Ruhestätte der norwegischen Könige der Neuzeit. Zurzeit beherbergt sie erst zwei Marmorsärge, in denen die ersten beiden Königspaare nach der Unabhängigkeit Norwegens (1905) bestattet wurden.

Jomfrutårnet:

Der Turm Jomfrutårnet (deutsch: Jungfrauenturm) wurde um 1300 errichtet und war ein äußerer Torturm der Burg. Im unteren Teil befand sich der Torraum, dort sind noch Fallgitterschlitze und Teile der ehemaligen Zugbrückenanlage erkennbar. Mitte des 16. Jahrhunderts wurde der Eingang jedoch in den unteren Stallgården verlegt und der Turm verlor seine Funktion als Torhaus. Er blieb jedoch weiterhin ein wichtiger Verteidigungsturm.

Munkstårnet

Ursprünglich stand der Vanntårnet (deutsch: Wasserturm) an dieser Stelle. Der Turm ist nicht bewahrt. Der Architekt Sinding-Larsen beschreibt ihn als Zisterne, die zum Aufsammeln des Regenwassers diente. Die niedrige Lage im Terrain deutet ebenfalls darauf hin. Der Brunnen im Burghof konnte den Wasserbedarf der Burg nicht allein decken. Der Ingenieur C. S. Widerberg hingegen ist der Meinung, dass über der Zisterne auch ein Verteidigungsturm gestanden haben kann. Weiterhin führt er aus, dass der Turm aufgrund seiner Lage dicht an der Bucht den Namen Wasserturm bekommen haben kann.

Homepage mit Öffnungszeiten und Eintrittsinformationen.

Ort in Google Map anzeigen!

|

28.06.2019: Wir hatten einen Audioguide in deutscher Sprache zur Verfügung. Das war super.

|

| Museen - Frammuseum |

|

Das Frammuseum befindet sich auf der Halbinsel Bygdøy in Oslo. Eröffnet wurde das Museum am 20. Mai 1936. Das Museum widmet sich der Geschichte der norwegischen Polarforschungsreisen, insbesondere den drei großen norwegischen Polarforschern Fridtjof Nansen, Otto Sverdrup und Roald Amundsen. Auch befinden sich im Museum Bilder der Fauna der Polarregionen, wie Eisbären und Pinguine. Den Mittelpunkt des Museums bildet das Forschungsschiff Fram. Besucher können das mit originalem Interieur versehene Schiff besichtigen. Dort werden die drei Polarfahrten der Fram dargestellt; weiterhin gibt es eine umfangreiche Ausstellung zu den Arktis- und Antarktisgebieten. Seit Mai 2009 wird im Frammuseum auch die Ausstellung zur Gjøa gezeigt, mit der Amundsen als Erster die lange gesuchte Nordwestpassage durchfuhr.

Homepage mit Öffnungszeiten und Eintrittsinformationen.

Ort in Google Map anzeigen!

|

27.06.2019: Ein superinteressantes Museum. Das Schiff zu besichtigen war ein tolles Erlebnis.

|

| Museen - Kon-Tiki-Museum |

|

Das Kon-Tiki-Museum befindet sich auf der Halbinsel Bygdøy und stellt Objekte von Thor Heyerdahls Expeditionen und Forschungen aus.

Gezeigt werden das originale Floß Kon-Tiki, Karten und Geräte der Expedition, die restaurierte Ra II, Exponate zur Meeresforschung, Modelle der drei Typen von Höhlen der Osterinsel. Weiters beherbergt es eine Bücherei mit mehr als 8.000 Büchern. Seit 1949 in einem provisorischen Gebäude untergebracht, wurde 1950 mit dem Bau eines von den Architekten F. S. Platou und Otto Torgersen entworfenen Museumskomplexes begonnen, der 1957 eröffnet wurde. 1978 öffnete ein Erweiterungsbau.

In Zusammenarbeit mit der norwegischen Nationalbibliothek verwaltet das Museum die rund 4.500 Publikationen umfassende Bibliothek Bjarne Kroepeliens sowie das Archiv Heyerdahls. Letzteres umfasst neben Tagebüchern originale Manuskripte, private Briefe, Expeditionspläne, Artikel und Zeitungsausschnitte sowie einzigartiges Foto- und Filmmaterial. Das Archiv wurde im Jahr 2011 zum Weltdokumentenerbe erklärt.

2012 präsentierte das Museum eine Sonderausstellung zur Produktion des neuen Kon-Tiki-Spielfilms.

Homepage mit Öffnungszeiten und Eintrittsinformationen.

Ort in Google Map anzeigen!

|

Noch nicht besucht!

|

| Museen - Kulturhistorisk Museet |

|

Das Hauptgebäude des heutigen Kulturhistorisk Museum wurde 1897 nach einem Beschluss des Storting, ein neues Museumsgebäude zum Aufbau eines Staatlichen Historischen Museums in Oslo zu errichten, nach Entwürfen des norwegischen Architekten Henrik Bull im Jugendstil gebaut. Ab 1999 wurden mehrere Museen zusammengefasst sowie unter dem Namen Universitetets kulturhistoriske museer neu gegründet. Darunter das Museum Oldsaksamlingen (wozu das Vikingskipshuset auf Bygdøy gehört) sowie das Museum Myntkabinettet und das Etnografisk Museum. Im Jahr 2004 wurde der Name des Museums in Kulturhistorisk museum geändert.

Die Ausstellungen des Kulturhistorisk museum sind derzeit auf vier Hauptgebäuden im Stadtzentrum von Oslo verteilt, das Historische Museum in Frederiks gate 2 und Frederiks gate 3, das Laboratorium an Frederiks Gate 3 und St. Olavs Gate 29, sowie das Wikingerschiff-Museum auf der Halbinsel Bygdøy.

Homepage mit Öffnungszeiten und Eintrittsinformationen.

Ort in Google Map anzeigen!

|

Noch nicht besucht!

|

| Museen - Norsk Folkemuseum |

|

Geschichte:

Das Museum wurde am 19. Dezember 1894 in Kristiania, dem heutigen Oslo, auf Initiative des Bibliothekars Hans Aall (1869–1946) gegründet. Vorbild war das seit 1873 bestehende Nordische Museum in Stockholm, das 1880 seinen heutigen Namen erhielt und 1891 um das Freilichtmuseum Skansen erweitert wurde. Hans Aalls Vision war eine norwegische Parallele, die „alles, was das norwegische Volkskulturleben beleuchtet“, sammeln und ausstellen sollte. Alle materiellen Spuren menschlichen Lebens und Wirkens in Stadt und Land sollten bewahrt, erforscht und durch Ausstellungen und Veröffentlichungen vermittelt werden.

Um Platz für die wachsende Sammlung zu schaffen, wurde 1914 das Grundstück ausgeweitet und ein neues Museumsgebäude errichtet. Gleichzeitig begann man mit dem Aufkauf von Stadthäusern, die man Stück für Stück abtrug und in einer sogenannten „Altstadt“ („Gamlebyen“), mit eigens angelegten Straßen, wieder aufstellte. Nach einem Architektenwettbewerb wurde 1934–1938 die große Anlage um den Marktplatz des Museums geschaffen. In den folgenden Jahren wurde das Freilichtmuseum kräftig ausgebaut, mit dem Ziel, komplette Hofstellen aus 15 Regionen Norwegens zu zeigen; der Plan wurde allerdings nie vollendet.

Gegenwart:

Die Sammlungen und das Freilichtmuseum wuchsen in der Nachkriegszeit weiter. Der „Altstadt“ wurden Gebäude hinzugefügt, die der Stadterneuerung von Oslo weichen mussten. Letzter Zuwachs war ein 1999–2002 wiederaufgebautes Mietshaus, das zuvor in der Wessels gate 15 im Osloer Osten gestanden hatte. Bis 2009 werden in dem Gebäude auf drei Stockwerken Wohnungen eingerichtet, die einen Überblick über die norwegische Wohnkultur von etwa 1880 bis in die Gegenwart geben sollen.

1990 übernahm das Museum große Teile der norwegischen Sammlungen aus dem Nordischen Museum. Zum 100-jährigen Jubiläum 1994 konnte das Museum ein neues Besucherzentrum und neue Magazine in Gebrauch nehmen. Ein dem norwegischen Maler Frits Thaulow gewidmetes Museum, das Norwegische Pharmaziehistorische Museum und das Ibsen-Museum in der Henrik Ibsens gate 26 sind Teil der Sammlung.

Außer den genannten Häusern und Exponaten sind heute der erste Sitzungssaal des norwegischen Stortings, eine Tankstelle aus dem Jahr 1928, ein Postamt, eine Zahnarztpraxis sowie Volkskulturobjekte der Samen zu besichtigen. Die Sammlungen umfassen inzwischen 155 historische Gebäude vom Mittelalter bis zur Moderne und zirka. 155.000 Gegenstände.

Das Norwegische Volksmuseum befand sich von Beginn an in der Trägerschaft eines Vereins, wurde aber 1990 in eine selbständige Stiftung mit angegliedertem Förderverein umgewandelt, der derzeit (2006) rund 2000 Mitglieder hat. Das Museum finanziert sich hauptsächlich durch staatlichen Zuschuss. Zuletzt (2004) registrierte es 266.176 Besucher jährlich. Seit 1943 gibt das Museum das Jahrbuch By og Bygd (Stadt und Land) heraus.

Homepage mit Öffnungszeiten und Eintrittsinformationen.

Ort in Google Map anzeigen!

|

27.06.2019: Ein sehr interessantes Freilichtmuseum. Wir haben dort auch Lefse gekostet, eine Art Pfannkuchen.

|

| Museen - Norsk Maritme Museum |

|

Gegründet wurde das Museum 1914 unter dem Namen Norsk Sjøfartsmuseum (deutsch Norwegisches Seefahrtsmuseum). Es befindet sich auf der Halbinsel Bygdøy. In der Nähe befinden sich unter anderem das Kon-Tiki-Museum, das Frammuseum sowie das Norsk Folkemuseum. Das Museum widmet sich der Küstenkultur und der Seeschiffahrtsgeschichte Norwegens. Im Museum befinden sich unter anderem Schiffsmodelle, Ausrüstungsgegenstände der Fischerei, archäologische Meeresfunde, Gemälde des Meeres, Küstenhäuser und Schiffsnachbildungen. Das Video Maritimes Norwegen von Ivo Caprino und eine Bibliothek sind ebenso Teil des Museums.

Im Besitz des Museums befinden sich auch drei Schiffe, von denen das größte der dreimastige Schoner Svanen von 1916 ist. Das Schiff dient der Vereinigung Norsk Sjøfartsmuseums Veteranskipsrederi als Schulschiff.

Homepage mit Öffnungszeiten und Eintrittsinformationen.

Ort in Google Map anzeigen!

|

Noch nicht besucht!

|

| Museen - Skimuseum am Holmenkollen |

|

Das Museum befindet sich an der Skisprungschanze Holmenkollen. Das Museum widmet sich der Geschichte der Sportart Skifahren. Gegründet wurde das Museum 1923 und ist damit das älteste Skimuseum der Welt. Im Museum befinden sich rund 4000 Ausstellungsgegenstände. Auch befinden sich originale Expeditionsausrüstungsbestandteile der Reisen von Fridtjof Nansen und Roald Amundsen im Museum.

Homepage mit Öffnungszeiten und Eintrittsinformationen.

Ort in Google Map anzeigen!

|

Noch nicht besucht!

|

| Museen - Vikingskipshuset |

|

Das Museum widmet sich den archäologischen Wikingerschiffsfunden aus Tune, Gokstadt (Sandefjord), Oseberg (Tønsberg) und dem Borre-Friedhof in Horten (Vestfold). Die Hauptattraktionen des Museums sind das Gokstad-Schiff, das Oseberg-Schiff und das Tuneschiff. Des Weiteren befinden sich im Museum verschiedene Gegenstände der Wikingerzeit wie Betten, Pferdekarren, Zeltbestandteile, Eimer und Grabbeilagen.

Gegründet wurde das Museum 1913 durch den schwedischen Hochschullehrer Gabriel Gustafson. Ein Architektenwettbewerb für das Museum fand statt, den der Architekt Arnstein Arneberg gewann. Der Museumsbau wurde finanziell vom norwegischen Staat unterstützt. Ein dreimal so großer Neubau ist geplant, der nicht nur die Schiffe, sondern auch den Alltag der Wikinger darstellen soll.

Homepage mit Öffnungszeiten und Eintrittsinformationen.

Ort in Google Map anzeigen!

|

Noch nicht besucht!

|

| Parkanlagen - Frognerpark |

|

Der Frognerpark (norwegisch Frognerparken) ist ein öffentlicher Park in Oslo. Er ist Teil des Guts Frogner; der Stadtteil Frogner wurde nach dem Gut benannt. Der Park beinhaltet die Vigeland-Skulpturenanlage mit zahlreichen Granit-Skulpturen des norwegischen Bildhauers Gustav Vigeland. Die meisten Skulpturen wurden in den Jahren 1926 bis 1942 geschaffen.

Die Stadt Christiania kaufte das Gut Frogner mit dem Frognerpark im Jahre 1896 für rund 700.000 Kronen und eröffnete den Park 1904 als öffentlichen Park.

Der Park beherbergt Norwegens größte Rosensammlung mit rund 150 Arten. Bedeutsam ist auch der Baumreichtum; es finden sich sowohl Walnussbäume, als auch Magnolien und Linden.

Homepage mit Öffnungszeiten und Eintrittsinformationen.

Ort in Google Map anzeigen!

|

Noch nicht besucht!

|

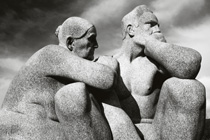

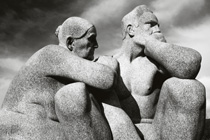

| Parkanlagen - Vigelandsanlegget |

|

Der Vigelandsanlegget (deutsch Vigeland-Anlage), auch Vigeland-Skulpturenpark oder Vigelandpark, befindet sich im Frognerpark. Er zeigt 212 Stein- und Bronzeskulpturen des norwegischen Bildhauers Gustav Vigeland, die in den Jahren von 1907 bis 1942 entstanden sind. Zahlreiche Skulpturen symbolisieren den Kreislauf des menschlichen Lebens. Unter anderem zeigt der sogenannte „Monolitten“ die Entwicklung vom Embryo über das Kleinkind und weiter alle Lebensstadien, die ein Mensch durchlebt.

Der gesamte Komplex ist eine monumentale Figurensammlung aus Naturstein und Bronze. Der Skulpturenpark entstand in den Jahren von 1923 bis 1943 und wurde entlang einer langen, aufsteigenden Achse im Frognerpark angelegt. Die Anlage beginnt am Fuß des Hügels mit einer Brücke mit 58 Bronzeskulpturen, darunter der „Sinnataggen“ (ein zornig mit dem Fuß stampfendes Kind). Es folgt eine Brunnenanlage mit weiteren Bronzeskulpturen. Über eine Treppenanlage gelangt man dann hinauf zum „Monolitten“, eine 17 Meter hohe Säule aus 121 Figuren aus norwegischem Iddefjord-Granit, die von 36 Figurengruppen umgeben ist. Den Abschluss der Achse markiert am höchsten Punkt der Anlage eine Skulpturengruppe aus Bronze, die den Zirkel des Lebens darstellt. Eine weitere große Figurengruppe steht am nord-östlichen Ende einer Querachse, die sich links und rechts der Brunnenanlage in den Frognerpark erstreckt.

Offiziell ist der Vigelandsanlegget kein Park, sondern der Name der Kunstinstallation mit den Skulpturen Vigelands innerhalb des Frognerparks, die Anlage wird jedoch etwa in deutscher oder englischer Literatur gewöhnlich als „Vigelandpark“ bezeichnet.

Homepage mit Öffnungszeiten und Eintrittsinformationen.

Ort in Google Map anzeigen!

|

Noch nicht besucht!

|

| Profanbauten - Nationaltheatret |

|

Allgemeines:

Das Nationaltheatret (deutsch „Nationaltheater“) wurde 1899 in Oslo eröffnet und ist das größte Sprechtheater Norwegens. Mit seinen Klassikerinszenierungen – vor allem der Stücke Henrik Ibsens – ist es international bekannt geworden. Besonders in den 1960er und 1970er Jahren und seit etwa 1990 hat das Nationaltheatret auch systematisch die Gegenwartsdramatik gefördert. Das vom Architekten Henrik Bull entworfene Theatergebäude steht seit 1983 unter Denkmalschutz.

Geschichte

Die Geschichte des Hauses geht auf das vom Architekten Christian Heinrich Grosch erbaute Christiania Theater zurück, das sich seit 1837 am Bankplassen befunden hatte und unmittelbar vor der Eröffnung des Nationaltheatret geschlossen wurde. Aufgrund der über 400 Jahre währenden kulturellen Abhängigkeit Norwegens von Dänemark (1380–1814) galt die norwegische Sprache zunächst noch als unfein und ungehobelt. Vereinzelte Versuche, Norwegisch als Bühnensprache zu etablieren, stießen auf breite Ablehnung der gebildeten Osloer Bürger, die sich von dem so bezeichneten „Rinnstein“-Idiom heftig distanzierten. Folglich waren in den ersten Jahrzehnten überwiegend dänische Schauspieler am Christiania Theater beschäftigt, die mehrheitlich dänische Dramen und Vaudevilles zur Aufführung brachten.

Erst ab den 1860er Jahren, nachdem die Bühne eine Fusion mit dem Kristiania Norske Theater eingegangen war, hielt die norwegische Sprache allmählich Einzug auf der Bühne und es wurden immer häufiger norwegische Stücke inszeniert. Der Trend vollzog sich parallel zur Genese eines neuen patriotischen Bewusstseins, das in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts den Wunsch nach voller Unabhängigkeit entstehen ließ und die Personalunion mit Schweden (1814–1905) zunehmend in Frage stellte.

Am 9. April 1940 wurde das Theater nur wenige Stunden nach der Okkupation Norwegens durch deutsche Truppen vorübergehend in eine Kaserne für Hitlers Soldaten verwandelt. Später erzwang die Besatzungsmacht mehrfach Gastspiele deutscher Theater, die Wagner-Opern, Wiener Operetten und deutsche Klassiker aufführten.

Im Mai 1941 verhörte die Gestapo sechs Schauspieler, die im Verdacht standen, Widerstandsaktionen vorzubereiten – mit dem Resultat, dass ihnen mit sofortiger Wirkung untersagt wurde, ihren Beruf weiter auszuüben. Daraufhin traten viele ihrer Kollegen, trotz massiver Drohungen des Reichskommissars Josef Terboven, in einen Streik, der kurz darauf auch die Bühnen in Bergen und Trondheim erfasste. Am 24. Mai 1941 wurden 13 Schauspieler des Nationaltheatret verhaftet und erst zwei Wochen später, nach etlichen Verhandlungen, wieder auf freien Fuß gesetzt. Nach der Sommerpause dieses Jahres nahmen die Schauspieler auf nachdrückliche Anordnung der Besatzungsmacht ihre Arbeit wieder auf.

Im Oktober 1943 gerieten bei einer Sabotageaktion, die von der norwegischen Widerstandsbewegung koordiniert worden war, das Bühnenhaus, der Schnürboden und das Dach des Theaters in Brand. Das Nationaltheatret war daraufhin monatelang nicht bespielbar; die Proben und Vorstellungen mussten in das Gebäude von Det Nye Teater (Das Neue Theater) verlegt werden.

Profil:

Am Nationaltheatret sind knapp 90 Schauspieler engagiert, die zu den besten des Landes gezählt werden und Erfolge teilweise auch mit nationalen und internationalen Filmprojekten erzielt haben. Dieses Ensemble erarbeitete 2008 insgesamt 771 Aufführungen, die von 212.000 Zuschauern gesehen wurden, was einer Sitzauslastung von 78 Prozent entsprach.

Öffentlich bezuschusst wurde das Theater 2008 – bei Karteneinnahmen von 49,2 Millionen Kronen (circa 5,7 Millionen Euro) – mit einem Betrag von 135 Millionen Kronen (circa 15,8 Millionen Euro). Mit privaten Firmen wie dem Finanzdienstleistungsunternehmen DnB NOR hat das Theater mehrjährige Sponsorenverträge abgeschlossen.

Homepage mit Öffnungszeiten und Eintrittsinformationen.

Ort in Google Map anzeigen!

|

28.06.2019: Ein sehr schönes monumentales Gebäude.

|

| Profanbauten - Opernhaus Oslo |

|

Allgemeines:

Über den Bau eines neuen Opernhauses in Oslo war bereits Jahrzehnte diskutiert worden, bevor 1998 die ersten Pläne für ein Gebäude aus Beton, Marmor, Glas und Holz veröffentlicht wurden. Nachdem zwei Alternativstandorte am ehemaligen Westbahnhof und im alten Folketeater-Gebäude verworfen worden waren, entschied das norwegische Storting am 15. Juni 1999, dass die neue Oper ähnlich wie das Sydney Opera House unmittelbar am Hafen entstehen soll. Geplant ist, dass sie sich allmählich zum Mittelpunkt des neuen Stadtteils Bjørvika südöstlich des Osloer Hauptbahnhofes entwickelt.

Der erste Spatenstich auf dem Grundstück der ehemaligen Nylands mekaniske verksted erfolgte am 17. Februar 2003, die Grundsteinlegung im Herbst 2004. Die Fertigstellung des Gebäudes war zunächst für den September 2008 geplant, aufgrund der zügigen Bauarbeiten konnte die Eröffnung jedoch um fünf Monate vorverlegt werden. Es entstanden Baukosten (ohne Einrichtung) in Höhe von 4,356 Milliarden norwegischen Kronen, was nach damaligem Umrechnungskurs etwa 548 Millionen Euro entsprach.

Architektur:

Die neue Oper gilt als größtes norwegisches Kulturprojekt der Nachkriegszeit. Das einem treibenden Eisberg nachempfundene Gebäude wurde vom norwegischen Architekturbüro Snøhetta („Schneekappe“) entworfen, das schon die neue Bibliothek von Alexandria in Ägypten konzipiert hatte. Das Opernhaus ist 110 Meter breit, 207 Meter lang und verfügt auf einer Fläche von 38.500 Quadratmetern über mehr als 1100 Innenräume. Von den drei Spielflächen ist die Hauptbühne mit 1358 Sitzplätzen für das Publikum die größte.

Der Große Saal gleicht in Form, Größe und Struktur dem der Semperoper in Dresden. Das war eine Auflage des Bauherren. Tief dunkel geöltes Eichenholz beherrscht das Innere des Saales. In ihm befindet sich Norwegens größter Kronleuchter, den Snøhetta in Kooperation mit dem Hadeland Glassverk schuf. Er hat einen Durchmesser von sieben Metern und wiegt 8,5 Tonnen; 8500 Leuchtdioden sorgen für das Licht.

Die Fassade des Gebäudes besteht zu 90 Prozent aus weißem italienischen Carrara-Marmor und zu zehn Prozent aus norwegischem Granit, der in Rennebu abgebaut wurde. Die architektonischen Grundlinien ernteten von der Fachwelt einhellig Lob. Umstritten ist jedoch der massive Einsatz der verwendeten Marmorsorte, für die allein 57 Millionen Kronen (circa 6,4 Millionen Euro) aufgewendet worden waren. Bereits vor der Eröffnung hatte sich ein größerer Teil der 36.000 Marmorplatten leicht gelblich verfärbt.

Skulptur im Hafenbecken

Seit Mai 2010 liegt im Hafenbecken ca. 60 m vor der Oper die weiße Skulptur Hun ligger/She lies. Die Skulptur der in Berlin lebenden italienischen Künstlerin Monica Bonvicini ist den aufgetürmten Eismassen auf dem Gemälde Das Eismeer von Caspar David Friedrich nachempfunden, hat die Maße 17 × 16 × 12 m und wurde aus Stahl und Glas angefertigt.

Eröffnung

Eröffnet wurde die neue Oper am 12. April 2008. Die Zeremonie wurde live im norwegischen Fernsehen ausgestrahlt und im ganzen Land als kulturelles Großereignis gefeiert. Für die Einweihung vor knapp 1400 Gästen war auch Bundeskanzlerin Angela Merkel aus Deutschland angereist. Sie beobachtete das Geschehen gemeinsam mit König Harald V., Königin Sonja, Repräsentanten der Königshäuser in Dänemark und Schweden sowie den Ministerpräsidenten aus Island und Finnland als Ehrengast. An der Eröffnungsgala waren 20 Gesangssolisten und 60 Tänzer beteiligt; dargeboten wurden unter anderem Auszüge aus Richard Wagners Oper Der Fliegende Holländer. Da sich die komplizierte Bühnentechnik nicht rechtzeitig installieren ließ, musste die ursprünglich für den Eröffnungsabend bestellte Oper In 80 Tagen um die Welt des norwegischen Komponisten Gisle Kverndokk um mehr als ein Jahr verschoben werden.

Homepage mit Öffnungszeiten und Eintrittsinformationen.

Ort in Google Map anzeigen!

|

26.06.2019: Ein faszinierendes Bauwerk. Besonders beeindruckt hat uns, dass man von außen in die Arbeitsräume sehen konnte.

|

| Profanbauten - Rathaus |

|

Allgemeines:

Das monumentale Rathaus von Oslo (norwegisch Oslo rådhus) setzt eine architektonische Dominante in der Hauptstadt und hat große historische und symbolische Bedeutung als repräsentatives Wahrzeichen der norwegischen Unabhängigkeit. Weltweit bekannt ist es durch die alljährlich dort stattfindende Verleihung des Friedensnobelpreises.

Geschichte:

Sofort nach Auflösung der Union mit Schweden durch das norwegische Storting mittels Beschluss vom 7. Juni 1905 wurden Forderungen laut, die neu gewonnene Selbständigkeit durch ein entsprechendes Bauwerk zu feiern.

In der Folge kam es zu einem ersten Architektenwettbewerb, den Arnstein Arneberg und Magnus Poulsson mit einem noch recht historistisch gefärbten Projekt gewannen. Finanzierungsprobleme und der Erste Weltkrieg (in dem Norwegen zwar seine Neutralität wahrte, aber unter dem U-Boot-Krieg zu leiden hatte) verzögerten jedoch das Projekt.

Erst der achte Entwurf der Architekten, jener von 1930, kam letztlich zur Ausführung. Stilistisch versuchte dieser eine Art mittlerer Linie zwischen Nationalromantik, Funktionalismus und dem pathetischen Klassizismus der 1930er Jahre zu finden. Der Grundstein wurde im Herbst 1931 gelegt, die ersten Büros konnten 1939 bezogen werden. Die endgültige Fertigstellung des Gebäudes verzögerte sich jedoch durch den Zweiten Weltkrieg. Die offizielle Einweihung fand am 15. Mai 1950 durch Bürgermeister Halvdan Eyvind Stokke statt. Im Rahmen des groß angelegten Bebauungsplans wurde ein ärmliches Stadtviertel, genannt Pipervika, geschleift und der Blick auf den Oslofjord geöffnet.

Die Festgalerie wurde von Axel Revold, der Bankettsaal von Johan Wilhelm Midelfart gestaltet. Für den „Munchraum“ wurde das Gemälde Leben von Edvard Munch angeschafft.

Das Osloer Rathaus stellt sich so als Werk einer großen nationalen Ambition dar, aber auch als komplexes Dokument der politischen und künstlerischen Tendenzen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Gebäude:

Das Rathaus besteht aus einem zentralen Bau, in dem sich das Stadtparlament und die Festräume befinden, und zwei Türmen mit Büroräumen für etwa 450 Angestellten der Stadtverwaltung. Der Ostturm ist 66, der Westturm 63 Meter hoch. Die Grundfläche des Gebäudes beträgt 4.560 m2, die gesamte Nutzfläche etwa 38.000 m2. Die zentrale Halle hat eine Fläche von 1.500 m2 und ist 20,8 m hoch.

Im Jahre 2000 wurde das Glockenspiel erweitert. Es besteht heute aus 49 Bronzeglocken unterschiedlicher Größe, die zwischen 4.000 und 14 kg wiegen.

Veranstaltungen:

Im Rathaus von Oslo findet alljährlich am 10. Dezember, dem Todestag von Alfred Nobel, die feierliche Verleihung des Friedensnobelpreises statt.

Daneben finden jährlich etwa 400 Empfänge und Festveranstaltungen statt. Standesamtliche Trauungen werden seit 1994 nicht mehr im Rathaus, sondern im Tinghus durchgeführt.

Führungen im Rathaus finden im Sommer täglich statt.

Homepage mit Öffnungszeiten und Eintrittsinformationen.

Ort in Google Map anzeigen!

|

28.06.2019: Das Gebäude ist wohl schon etwas in die Jahre gekommen. Wir finden auch die Architektur nicht sonderlich schön.

|

| Profanbauten - Storting |

|

Das Storting (norwegisch, wörtlich „Großversammlung“ bzw. das „Große Thing“) ist das Parlament von Norwegen mit Sitz in Oslo. Die Zahl der Abgeordneten beträgt 169. Davon werden 150 in den 19 Provinzen (Fylker) gewählt, die jeweils einen Mehrmandatswahlkreis bilden. Die restlichen 19 Sitze entfallen auf landesweit berechnete Ausgleichsmandate. In jeder Provinz kommt eines dieser Ausgleichsmandate zur Verteilung. Im Plenum des Parlaments sitzen die Abgeordneten nicht in Fraktionen zusammen, sondern nach Heimatprovinzen getrennt.

Das Storting hat die Aufgabe, Gesetze zu verabschieden, den Haushalt zu beschließen und die Arbeit der Regierung zu kontrollieren.

Es existiert seit der Annahme der norwegischen Verfassung am 17. Mai 1814 in Eidsvoll und bestand auch während der bis 1905 andauernden Personalunion mit Schweden. 1884 setzte sich der Parlamentarismus durch, seitdem ist die Regierung von der Mehrheitsbildung im Storting abhängig. Dominierten zunächst die Liberalen das Parlament, stellt seit 1927 die sozialdemokratische Arbeiterpartei die größte Fraktion, von 1945 bis 1961 mit absoluter Mehrheit.

Homepage mit Öffnungszeiten und Eintrittsinformationen.

Ort in Google Map anzeigen!

|

Noch nicht besucht!

|

| Sakralbauten - Osloer Dom |

|

Geschichte:

Der Dom ist bereits das dritte Kathedralgebäude in Oslo. Ein erster Dom (Hallvards domkirke) wurde durch König Sigurd I. in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts erbaut. Nach dem großen Brand von Oslo 1624 wurde die Stadt verlagert. Im neuen Stadtzentrum entstand zwischen 1632 und 1639 ein neuer Dom, während der alte verfiel. Die neue Kirche brannte bereits Ende des 17. Jahrhunderts nieder. An ihrer Stelle wurde in den Jahren 1694 bis 1697 der heutige Dom erbaut.

1848/50 wurde der Dom nach Plänen des deutschen Architekten Alexis de Chateauneuf (1799–1853) unter der Bauleitung des deutschen Architekten Heinrich Ernst Schirmer (1814–1887) umgebaut. Als Chateauneuf 1850 erkrankte, beauftragte Schirmer Wilhelm von Hanno (1826–1882) mit der Beendigung des Baus.

Am 29. August 1968 nahm hier der Kronprinz und spätere König Harald V. Sonja Haraldsen zur Frau. Am 25. August 2001 fand die Hochzeit ihres Sohnes Kronprinz Haakon von Norwegen mit Mette-Marit Tjessem Høiby ebenfalls in dieser Kirche statt.

Von August 2006 bis April 2010 war der Dom für drei Jahre wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. Am 18. April 2010 wurde die Kirche mit einem Gottesdienst wiedereröffnet.

Ausstattung:

Die Kanzel, die Altartafel und die Orgelfassade mit Akanthus-Schnitzereien sind noch original erhalten. Die Glasmalereien stammen von Emanuel Vigeland, dem Bruder von Gustav Vigeland. Der Künstler Hugo Lous Mohr hat im Osloer Dom umfassende Deckengemälde gestaltet. Die Bronzetüren wurden vom Bildhauer und Maler Dagfin Werenskiold gestaltet.

Orgel:

Die große Orgel der Kathedrale wurde in den Jahren 1997–1998 von der norwegischen Orgelbaufirma Ryde & Berg hinter dem historischen Prospekt von Lambert Daniel Kastens (1726–1729) neu erbaut. Es handelt sich dabei um das fünfte Instrument; das erste Instrument wurde bereits 1702 erbaut, es folgten weitere Instrumente in den Jahren 1729, 1888 und 1930 (E. F. Walcker, 102 Pfeifenreihen; die Walcker-Orgel wurde durch den Neubau 1998 ersetzt).[4] Das neue Instrument hat 53 Register (über 4.000 Pfeifen) auf drei Manualen und Pedal. Die Spieltrakturen sind mechanisch, die Registertrakturen sind elektrisch (Setzeranlage).

Homepage mit Öffnungszeiten und Eintrittsinformationen.

Ort in Google Map anzeigen!

|

26.06.2019: Der Dom hat nicht die Dimensionen die wir von anderen Domgebäuden gewohnt sind. Er hat aber eine sehr schöne Ausstattung.

|

| Sportanlagen - Holmenkollbakken |

|

Verbreitet wird berichtet, dass der Holmenkollen nach dem Arzt Ingebrigt Holm benannt sei, der seit 1889 auf dem Berg zunächst ein Hotel, später auch ein Sanatorium unterhielt. Diese Herleitung des Namens taucht aber nicht in norwegischsprachigen Quellen auf. Tatsächlich ist das Gebiet bereits auf einer Karte aus dem Jahr 1800 als „Holmen“ eingezeichnet.

An den Hängen des Holmenkollen befinden sich Wintersportanlagen, zu der vor allem die Skisprungschanze und ein Biathlon-Areal mit Stadion gehören. Sie gelten als das Mekka des nordischen Skisports. Der Schanzenturm, an dessen Fuß sich das Skimuseum am Holmenkollen befindet, ist 60 Meter hoch. Der Auslauf war früher im Sommer mit Wasser gefüllt und bot auf einer über dem Wasser platzierten Bühne Platz für Veranstaltungen. Das Wasserbecken wurde beim letzten Umbau der Anlage etwas abseits neu eingerichtet, weil es als Reservoir für die Beschneiungsanlage dient.

Die Holmenkollen-Schanze ist die älteste Skisprungschanze der Welt. Der erste Skisprungwettkampf fand am 31. Januar 1892 statt, der erste Schanzenrekord wurde mit 21,5 Meter durch Arne Ustvedt aufgestellt. 1952 wurden auf dem Holmenkollen die Olympischen Winterspiele ausgetragen. Die hier stattfindenden Weltcupwettbewerbe in den Sportarten Skispringen, Skilanglauf, Nordische Kombination und Biathlon ziehen jährlich zehntausende Besucher an. Im März 2013 fand erstmals ein Skisprung-Weltcup der Damen statt. Es war der erste Großschanzen-Weltcup in der Geschichte des Damen-Skispringens.

Im Herbst 2008 wurde damit begonnen, die bis dahin bereits 17-mal umgebaute Holmenkollen-Schanze[1] aus Stahlbeton abzureißen und durch einen Neubau zu ersetzen. Die Umsetzung des länger geplanten Vorhabens war zum Teil abhängig vom Ausgang der Vergabe der Nordischen Skiweltmeisterschaft 2011, wofür sich Oslo-Holmenkollen, Zakopane (Polen) und Val di Fiemme (Italien) beworben hatten. Diese Entscheidung fiel am 25. Mai 2006 zugunsten der Stadt Oslo. Im September 2008 wurde mit dem Abriss der Tribünen begonnen, die Schanze wurde am 16. Oktober demontiert. Der spektakuläre stählerne Neubau in freitragender Konstruktion wurde im Frühjahr 2009 begonnen. Wegen des Umbaus konnte in der Saison 2008/09 kein Springen am Holmenkollen stattfinden. Das Profil des Aufsprunghangs wurde beim Umbau nur leicht verändert, so dass der K-Punkt der neuen Schanze bei 120 Metern liegt.

Das seit 1892 jährlich stattfindende Holmenkollen-Skifestival ist der älteste am Holmenkollen ausgetragene Skiwettbewerb (aktuelle Disziplinen: Skispringen, Nordische Kombination, Biathlon, Langlauf). In den Jahren 1898, 1941 bis 1945 (Zweiter Weltkrieg), 2009 (Umbau der Schanze) und 2011 (Nordische Skiweltmeisterschaften 2011) gab es kein Holmenkollen-Skifestival. In den Jahren, in denen es während des FIS-Skisprung-Weltcups ein Springen auf dem Holmenkollen gibt, übernimmt dieses die Funktion des Holmenkollen-Skifestivals.

1939 konnte mit dem Schweden Sven Selånger erstmals ein Nichtnorweger den traditionellen Wettbewerb gewinnen, wofür er im selben Jahr – ebenfalls als erster Nichtnorweger – die Holmenkollen-Medaille bekam. Die meisten Erfolge beim Skispringen des Holmenkollen Ski Festivals konnte der Pole Adam Małysz mit insgesamt 5 Siegen verbuchen (1996, 2001, 2003, 2006, 2007). Der erfolgreichste Deutsche ist Severin Freund mit drei Siegen (2014, 2015, 2015).

Homepage mit Öffnungszeiten und Eintrittsinformationen.

Ort in Google Map anzeigen!

|

Noch nicht besucht!

|

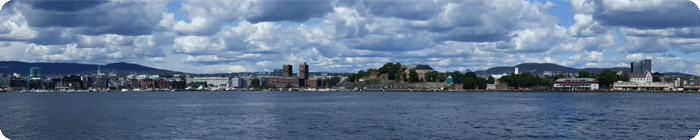

| Stadtbereich - Altstadt |

|

Die bedeutendste ist die so genannte Gamlebyen (deutsch Altstadt) mit den freigelegten Grundmauern des mittelalterlichen Oslo sowie das Schloss und die Burg Festung Akershus (Akershus slott og festning).

Ort in Google Map anzeigen!

|

28.06.2019: Große Teile der Altstadt, beonders am Hafen ist eher ein Neubauviertel mit einer sehr schönen Bebauung und einer interessanten Hafenpromenade. Die Altstadt ist aber auch sehr schön.

|